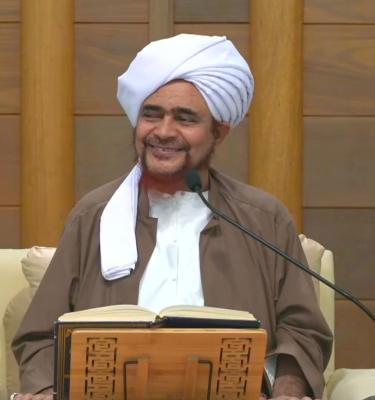

شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -33- آداب الحج: آداب الطريق

الدرس الثالث والثلاثون من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1444هـ، آداب الحج: آداب الطريق.

فجر الإثنين 4 شوال 1444هـ.

يتضمن الدرس:

- مقدمة عن الحج وبدايته

- من فضائل مكة والكعبة المشرفة

- تحري المال الحلال في النفقة

- تلبية علي زين العابدين وتعظيم الكعبة

- البيت المعمور ورابطته بالكعبة

- أدب الإحسان إلى أصحاب الدواب

- مجيء السيول وبناء الكعبة وتغييرها

- الرفق بالمنقطع في السفر

- قصة عبدالله بن المبارك عندما ترك الحج

- ما هو الحج المبرور؟

- قصة ضياع ناقة النبي ﷺ

- قصة للإمام مالك في الطريق

- أدب الإصغاء (استماع النبي في الراحلة)

- أدب التغافل عن زلة الآخرين

- تذكُّر السفر إلى الآخرة

- تسمية السفر بالسفر

نص الدرس مكتوب:

آداب الحج: آداب الطريق

"طيب النفقة، والإحسان إلى المكاري، ومعاونة الرفقة والرفق بالمنقطع، وبذل الزاد، وحسن الخلق، وطيب الكلمة، والمزاح من غير معصية، واختيار التعديل، والاستبشار به عند رؤيته، والإصغاء عند محادثته، وقلة المماراة له عند ضجره، والتغافل عن زلته، والشكر له عند خدمته، والتوصل إلى إيثاره ومساعدته."

الحمد لله مُكرمنا بالأدب في الدين، ومنهج عبده الأمين سيّد المرسلين، وبه المرتقى إلى أعلى مراتب القرب من الحقّ -تبارك وتعالى- مع المقربين، ونيل المعرفة من العارفين الذين تعرّف إليهم رب العالمين، فنالوا من المعرفة نصيبًا هو أعلى ما يُوهب لأحدٍ من العالمين والخلق أجمعين، اللهم وفّر حظنا ونصيبنا من المعرفة بك، ومن القرب منك، ومن الرضا منك، ومن الرضا عنك، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيّد أهل الأدب أعلى الخلائق في الرتب، حبيب الإله الرب سيدنا محمد الشفيع الأعظم يوم المنقلب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبعه وأحب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الشرب من الكأس الأعذب في محبة الإله -سبحانه وتعالى- وفي معرفته وفي قربه مع مَن قرّب، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم، وعلى ملائكة الله المقرّبين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

وبعدُ،

فإننا في تأمّلنا للآداب وما ذُكر في الرسالة المنسوبة إلى الإمام حجة الإسلام الغزالي -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- وصلنا إلى ذكره: "آداب الحج"، والحج والعمرة من شرائع الإسلام التي جعلهم الله تعالى، جعل الحج ركنًا من أركان هذا الدين، يُبنى عليه الدين لكل مستطيع، لكل من استطاع، وإنما تؤدى حجة الإسلام لمن بلغ ولمن كان حرًّا وقت الحج، فمن حجّ ولو حجات متعددة في صِباه أو أيام رِقّه، ثم عتق وبلغ فاستطاع الحج وَجَبَ عليه أن يحج لتسقط حجة الإسلام عنه؛ الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى.

وجعل السفر والقصد إلى هذا المكان لأجل الطواف بالبيت وأداء الأعمال التي شرعها من الحج ركنًا من أركان هذا الإسلام، وفي ذلك ربط الظاهر بالباطن، والحسّ بالمعنى، والجسد بالروح، والشهادة بالغيب، والأرض بالسماء، والدنيا بالآخرة؛ ترتبط هذه الأمور؛ فسفرٌ وذهابٌ ومفارقةٌ للوطن وللأهل، وقصدٌ لبيتٍ نصبه الله علمًا من أعلام رضاه وعنايته -سبحانه وتعالى- ومحبته، فكان يحجّه الملائكة قبل أبينا آدم عليه السلام، وقد حجّوا لهذا البيت وهو الذي قال ربنا عنه: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) [آل عمران:96]، فلم يُبنَ بيت للناس في شرق الأرض ولا غربها قبل أن يُبنى هذا البيت الذي بناه الملائكة، ثم حجّه أبونا آدم عليه السلام، وأوحى الله إليه: أن حُجّ قبل أن يحدث عليك حَدَث، قال: يا ربي وما الحدث؟ قال: أمرٌ لا تدريه، هو الموت، قال: ما الموت؟ قال: تذوقه.. ستذوق الموت.

ولما قالوا لحواء إن ابنك قابيل قتل أخاه هابيل فمات، قالت: ما مات؟ ما معنى مات؟ كيف مات! قالوا لها: إنه انقطع عن الحركة والطعام والشراب ما عاد يأكل ولا يشرب، لم يكن الموت فيه، ما كانوا يعرفون الموت، ولكن كلٌّ يذوقه ويعرفه الكل (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) [آل عمران:185].

ولهذا إذا صوّره الله لهم في الآخرة بصورة حسية في صورة كبشٍ كلٌّ عرفه، وهذا معناه الموت، لما يسري من إرادة الله في موَتان الأحياء، يُتصور لهم في صورة يشاهدونها، ويأمر سيدنا يحيى بن زكريا أن يذبحه، فينادى: "يا أهل الجنة خلودًا فلا موت ويا أهل النار خلودًا فلا موت" يعني: أنتم معاشر هؤلاء الأحياء في الجنة والنار قد انتهت إرادة الله أن يُميت أحدًا منكم، خلاص.. ما عاد يميت أحد منكم، فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، وأهل النار حزنًا إلى حزنهم، أجارنا الله من النار.

وفي هذا كان يقول صالحو الأمة: إنّ الذي أبكى العارفين حتى صيّر عيونهم في خورهم، أي: غارت من كثرة البكاء، ساعة ذبح الموت، كيف ساعة ذبح الموت؟ خشية أن تأتي هذه الساعة وهم أو أحدهم في النار، اللهم أجرنا من النار. وحينئذٍ ييأس في الخروج من النار، من كان في النار ييأس لا خروج أبدًا "وخلودًا فلا موت"، اللهم اجعلنا من أهل جنتك.

فنصب الله لنا هذا البيت، وجعل إفراغ معاني العواطف والمشاعر؛ من المحبة والشوق تنصبّ في بقعةٍ من بقاع الأرض، كرّمها وشرّفها وجعلها حصنًا، وأمر المكلّفين من عباده بتعظيمها وحرمتها، وأن لا يُحدثوا فيها حَدَث، وأن لا يؤذوا فيها أحد، وأن يؤمّنوا كل داخل إليها، أمرهم أن يُؤمّنوا من دخلها؛ حتى من الطيور، حتى من السباع، حتى من الوحوش وأن لا يتعرّضوا لشيء منها. وإنما شرع لهم فقط وأباح لهم ما يشتد أذاه عليهم، من: حية وعقرب وحدأة وفأرة، وغير ذلك ما تكلموا شيء، فأمنت فيه الوحوش، بل كانت تشاهد أن الوحوش بينها قد تطارد بعضها، فإذا دخل أحدها في الحرم، كفّ الآخر عنه، ما يعتدي عليه وسط الحرم، ينتظره لما يخرج من حدود هذا الحرم الذي حرّمه الله جلّ جلاله وتعالى في علاه.

وهكذا، قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) وفي قراءة: (حِجُّ الْبَيْتِ) [آل عمران:96-97]؛ والمعنى واحد، أي: قصده لأجل عبادة الله، لا نعبد البيت حاشا لله أن نعبد البيت أو غيره؛ نعبد الله؛ ولكننا نستقبل البيت ونحج البيت ونطوف بالبيت، عبادةً لله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا ذلك جل جلاله.

ففيه معاني من ربط الحسّ بالمعنى؛ أن يُفرغوا عواطفهم وأشواقهم ومحبّتهم بأن يجدوا في الدنيا.. إذ لا يُمكّنهم الحق تبارك وتعالى من حالة النظر إلى وجه الكريم، ولا معاني قربٍ أعدّها لهم في الآخرة، فكيف ينطفي لهيب وجدهم وشوقهم؟ نَصَب لهم البيت وقال تعالوا هنا طوفوا هنا… وهذه مظاهر قربٍ إلينا، مظاهر قرب إلى حضرته جل جلاله.

حتى جاء أنّ الحجر الأسود يمين الله في أرضه يصافح بها عباده، وأن الحجر ليأتي يوم القيامة وله عينان وله لسان طلْق يشهد به لمن استلمه بالموافاة، فكان فيه ما كان، وأن الله لما أخذ علينا العهد والميثاق يوم (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) [الأعراف:172] كتب كتابا فألْقمه الحجر، فيأتي به يوم القيامة ويشهد لمن استلمه بالموافاة يقول: ربي عبادك هؤلاء هذا وهذا وفُوْا بعهدك وقاموا بعبادتك، وجاءوا إلى عندي واستلموا ولو بالإشارة؛ أشاروا إليه إذا اشتد الزحام، أنه ﷺ قال لسيدنا عمر بن الخطاب: إنك رجل جَلدٌ فلا تزاحم على الحجر؛ أشر إليه أو المسه بيدك أو أشر إليه من بعيد وقبّل يدك، وشرع هذا ﷺ حتى لما طاف على راحلته مدّ المحجن بيده ووضعه على الحجر، ثم أخذ طرف المحجن الذي مس الحجر وقبّله ﷺ؛ فهو ﷺ يتبرّك وهو أصل البركة ومنبعها.

يقول: "آداب الحج" في أولها "آداب الطريق: طيب النفقة"؛ "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا"، وقد جاءنا في الخبر: أنه إذا حجّ العبد من مال حلال، وزاد حلال، ووضع غرزه في الركاب، وقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله: لبيك وسعديك، مالك حلال، نفقتك حلال، وزادك حلال، ارجع مأجورًا غير مأزور. وإذا حجّ من حرام فوضع رجله في الغرز، وقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله: لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وزادك حرام ومالك حرام، ارجع مأزورًا غير مأجور، والعياذ بالله تبارك وتعالى.

لذا لما أراد أن يلبي سيدنا علي زين العابدين بن الحسين، صلى سنّة الإحرام وقام على الراحلة أراد أن يلبي فأغمي عليه، فأراد أن يلبي مرة أخرى فأغمي عليه، لمّا أفاق قالوا له: ما لك؟ خشيت أن يُقال لي لا لبيك ولا سعديك، لا إله إلا الله!

يجب أن يدرك الناس معاني هذه الشعائر وهذه الفريضة، وهذه السنن، وهذه الآداب وحقائقها التي قد تندرج في شيءٍ من شؤون حسن القصد والحضور مع الرب في أي بقعة من البقاع.

لهذا قال بعض العارفين: رُبّ طائفٍ بالبيت ورجل بخراسان أقرب إلى البيت من هذا الطائف! هذا يطوف به وذاك في بلاد بعيدة في خراسان وهو أقرب إلى الله وإلى البيت من الطائف هذا نفسه؛ لأن قلبه مع الله، وقلبه مع تعظيم شعائر الله والبيت يحبّه، وهذا يطوف بالبيت وهو معظّم غير البيت، وهو مفكّر في غير عظمة الله تبارك وتعالى… إلى غير ذلك.

وجعل الله بيتًا في السماء السابعة: البيت المعمور، وجعل رابطةً بينه وبين البيت هذا الذي في الأرض؛ الكعبة، حتى يقول في التعبير عن الرابطة المعنوية لو أن شيئًا من البيت المعمور سقط لم يقع في الأرض إلا على الكعبة، لن يسقط إلا هناك من الرابطة بينه وبينه، فالملائكة تطوف بذلك البيت ويصلي فيه كل يوم ويدخله سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه، فيدخله في اليوم الثاني سبعون ألف غيرهم وهكذا ويعبدون ويطوفون به، وهذا الطواف في الأرض، وهذا الطواف في السماء.

قال: "والإحسان إلى المكاري" الذي استأجر منه دابّته وكرى منه، فالشؤون المبذولة لله تبارك وتعالى يكون على قدم الإحسان فيها، لا على قدم المشارطة والمناقصة ولكن بالإحسان، حتى أنه أيام كانت الدّواب ينزلون عنها أحيانًا ويتركونها تمشي، وهم يمشون على الأرض تخفيفًا عليها، "ولا تتخذوا ظهور الدّواب كراسي"؛ يتكلم مع أخيه وهم على الدّابة وهي واقفة، إذا ستتكلمون انزل من فوق الدّابة واجلسوا تكلموا، وإذا ستمشون اطلع عليها وامشوا؛ أو ستتكلمون وأنتم تمشون نعم، وأما تتخذونها كراسي تجلسون عليها هكذا فمن سوء الأدب مع هذا الحيوان الذي خلقه الله تبارك وتعالى لمنافع الناس. قال: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [النحل:5-8] جلّ جلاله، فصار كل شيء يذكّر به ولكن نحن نغفل عنه.

قال: "ومعاونة الرفقة"، وهذا من برّ الحج؛ إطعام الطعام ومعاونة الرفيق، أحسِن رفقة من يرافقك وتقوم بخدمته، وأن من برّ الحج:

-

لين الكلام

-

وإطعام الطعام

-

ومعاونة الرفيق

فهذا من برّ الحج، "ومن بَرّ حجّه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"، في بعض الروايات أن آدم لما حجّ في أول مرة قابلته الملائكة وقالوا: بَرّ حجّك يا آدم، قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي سنة، ألفين سنة ونحن نحج هذا البيت وأنت عادك ما خرجت إلى الأرض ما جئت إليها.

فهو بيتٌ معظّم، ومرت عليه مراحل ومنه: ما تعرّض له من السيول والتصدّع، وما تعرض له من شرارة النار صدّعته، فكان من ذلك ما كان قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم بوّأ له مكان البيت وأمره أن يجدّد بناءه ويعيده، وأقامه مع سيدنا إسماعيل ولده، ولا يزال في تحت الأرض أثر من أساس الخليل سيدنا إبراهيم -عليه السلام- وأحجار خضراء لما أرادوا قريش نزع شيء منها عند تجديد البيت، برقت شرارة شديدة عليهم. وأيضًا من أثر السيول ومن أثر امرأة كانت تبخر البيت فطارت شرارة وصدّعت البيت؛ فتشاوروا في بناء البيت وكان النبي عمره 35 سنة، قبل نزول الوحي عليه بخمس سنين، فتشاوروا أن يبنوا البيت، فجمّعوا من أموالهم ما لم يدخل فيه خمر ولا ربا ولا سرقة… يعرفون هذه الأشياء حرام؛ النفس تعرفها وهم في جاهلية ولكن قالوا هذا لا يصلح لبيت الرب هذا أبعدوه، هاتوا مال ثاني، جمّعوه فقصرت بهم النفقة فنقّصوا ستة أذرع من البيت من جهة الحجر، وتعمّدوا رفع الأبواب؛ طلعوا فوق.. جعلوا له باب واحد من أجل يتحكموا ويُدخلوا من شاؤوا ويردّوا من شاؤوا، وقد كان له بابان على عهد سيدنا إبراهيم ملصقان بالأرض يدخل من هنا ويخرج من هنا.

وعلى هذا حجّه ﷺ، حضر معهم وهو الذي وضع بيده الحجر الأسود في مكانه قبل البعثة، وعلى هذا حجّ ﷺ على تلك البنية، وقال للسيدة عائشة: لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية، لنقضت البيت وأعدته على قواعد الخليل إبراهيم ولجعلت له بابين ولألصقتهما بالأرض؛ ولكن القوم لا زالوا حديثو عهد بجاهلية سيعظم عليهم هدم البيت، وربما تعرضوا للردّة وللشك، فترك هذا الأمر رحمةً بالأمة ﷺ.

ثم في أيام الحجّاج وعبد الملك، رمَوا سيدنا عبد الله بن الزبير في الكعبة بالمنجنيق وكسّروها، وأعاد سيدنا عبد الله بن الزبير الكعبة على ما أحب ﷺ وألصق بابين في الأرض ودخّل فيه الست الأذرع، ثم قاتلوا ابن الزبير وقتلوه، ودخلوا.. لهوى السلطة والرئاسة لم يريدوا أي أثر من قبلهم، كما تعمل الدول مع الدول، فساد عقل الإنسان هذا وطغيان نفسه، ونقضوا بيت قد بناه ابن الزبير على المراد النبوي فنقضوه، وردّوه على ما بنت قريش، ورفعوا الباب وجعلوه باب واحد، ونقصّوا الست الأذرع كما هي، وردوه كذا لكي لا يقال أنه والي قبلهم أصلح وعمل؛ لا حول ولا قوة إلا بالله!! سكرة السلطة، وسكرة المال، وسكرة الظهور والشهرة لعبت بخلق الله تعالى ولعبت بهؤلاء الناس والبشر؛ طائفة بعد طائفة وأمة بعد أمة والله يكفينا شر النفوس، وسبحانه لحكمة سلّط هذه النفوس، ويختار من عبده من يصطفيه ويزكّي لهم نفوسهم ويطهرها تطهير، يعيشون بعيشة عجيبة، وخواصّ هؤلاء أولو الألباب الذين منازلهم عليّون في الجنة، ينزلون في عليين، وباقي الجنة لمن لم يبلغوا هذه الدرجة في الوعي عن الله والفهم عن الله وقوة زكاة النفس ممّن أُكرم بالإيمان ومات على الإيمان.

قال: "ومعاونة الرفقة، والرفق بالمنقطع"، وكما أنه بمجرد وصلك للمنقطع يصِلك الله تبارك وتعالى، بل بمجرد وصلك للصف حين يصفون الصفوف في الصلاة؛ "من وصل صفًّا وصله الله"، تجد صفّ ينقطع تدخل فيه؛ تحصّل وصلة من رب العالمين.. لماذا؟ لأنك في اتباع نبيّه، وفي تعظيم شعيرته، وفي امتثال أمره قمت بهذا العمل، فكانت له قيمة عند الحق جل جلاله فيواصلك، "ولتسونّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم -أو ليخالفن الله بين قلوبكم-"، فكذلك الرفق بالمنقطع في سفر الحج.

ويروى عن عبد الله ابن المبارك -عليه رحمة الله- شيخ والد الإمام البخاري، أنه سنة يخرج في الغزو وسنة يتفرغ للعلم وسنة يذهب للحج وهكذا… وفي سنة أعدّ النفقة للحج، فخرج وإذا بامرأة على مزبلة تقطّع لحم من ميتة، قال: يا أمة الله ما لك ولهذا؟ هذه ميتة ما يجوز أكلها، قالت: دعنا في شأننا، قال: كيف أدعكم في شأنكم! قالت: قد أُحلّت لنا الميتة! لم؟ قالت: أرملة وعندي بنات في البيت هناك ثلاث، وأشرفن على الموت، ما عندنا طعام، قال: خلاص الآن حرمت عليك الميتة، قال: هذا فرسي وعليه ألف من النفقة من الدراهم أعددتها للحج، هو لك وبما فيه، الآن هذه الميتة حرام عليكِ، خلاص قامت نهضت وأخذت الفرس بما فيه واشترت الطعام لبناتها، ثم قال لأصحابه: إني هذه السنة استخرت ما أذهب إلى الحج خرجوا، ولما عاد الناس من الحج كعادتهم أهل البلدان السابقة إلى وقت قريب في أكثر محافظات اليمن، الشياب يذكرون هذا؛ لما يعود الحجاج يخرج أهل البلد كلهم إليهم يستقبلون وفد الحج الراجعين، كما يودّعونهم عندما يذهبون والعيون تدمع ويبكون، ثم يستقبلونهم بالفرح عندما يعودون من الحج؛ تعظيم للشعائر كان كذلك في كل محل.

فخرج أهل البلد يستقبلون الحجاج، فكلما صافح واحد منهم يقول له: حج مقبول؛ يقول له: وأنت حج مبرور، يقول: أنا ما حججت هذا العام! فيتعجّب يقول: عبدالله بن المبارك وتكذب! رأيتك في عرفة رأيتك في منى ورأيتك عند الكعبة، فتعجّب من كلام الأول والثاني… فسكت منهم، فلمّا ذهب ونام رأى النبي ﷺ، قال: عجبت من الناس قالوا لك حججت؟ قال: يا رسول الله نعم، قابلت الحجاج كلما باركت لواحد قال: وأنت أيضًا، قال: إنك لما آثرت تلك المسكينة بنفقة الحج سألت الله أن يسخّر ملكًا يحج على صورتك كل عام إلى يوم القيامة ولك أجر حجّه! والمَلَك حجه مبرور بيقين، وكل سنة يحج وكم سنين له يحج؟… استفاد مئات الحجّات الآن لأنه أنفق ماله في محله يقصد به وجه ربه وأعطاه هذه المسكينة المحتاجة الفقيرة عليه رحمة الله تعالى.

ولهذا قال: "والرفق بالمنقطع، وبذل الزاد، وحسن الخلق"، وكان هو يجمع زاد كثير عبدالله بن المبارك لكي ينفق على الرفقة التي معه، وعدد من السنين يقولون أصحاب المنطقة حقه وخصوصًا أهل العلم يقول: بسم الله من سيحج هذا العام؟ وهاتوا الذي معكم قليل أو كثير سنجمعه، فكانوا يجلبونه، كل واحد يكتب على الصرة يكتب عليها اسمه فلان ابن فلان، يجمع ما معهم من الدراهم، يقول: يالله حركتنا في اليوم الفلاني، ويستأجر لهم ما يحتاجونه من الجِمال وما يحتاجونه من الزاد يأخذه كله ويحمله معه، وينفق عليهم، إلى أن يصلوا للمدينة، يصلوا للمدينة يقول لهم كل واحد يقول له اكتب لي ما يحب أولادك وأهلك من طرف المدينة ماذا يحتاجون، يكتبه، سنشتريها لكم ونشوفها في الحساب بعدين، يكتبون له فيشتريها لهم يعطيهم الهدايا، يصلون الى مكة يطوفون ويكملون الحج، يقول: إيش الذي يحبه أولادك من طرف مكة، ويشتريها لهم ويرجع بهم الى البلد، واذا رجع الى البلد يرسل قبل وصوله إلى البلد، يزينون بيوتهم الحجاج هؤلاء كلهم يصلحونها لهم يرممونها إن كان فيها شيء، ويرجعون يحصّلون بيوتهم زينة ويستقبلونهم الناس، ويجمعهم يوم يقول: تعالوا نشوف الحساب يجتمعون كلهم، يجيب الصرة التي فيها الصرر حقهم كلها، يفتح يقول: هذا حق فلان، ويردها لهم، يقول خلاص الله ربي سدّد عنكم كل الحج، ويرد لهم كل ما سلموه قبل الحج، وهكذا عملها عدة سنوات، عليه رحمة الله تبارك وتعالى.

"وبذل الزاد، وحسن الخلق"، يقول ﷺ: "ولين الكلام وإطعام الطعام، من بِرّ الحج" ، ولو امرءًا حج من مال حلال وأخلص القصد لوجه الله وألانَ الكلام وأطعم ما يستطيع ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة من حين أحرم إلى أن يتحلّل فهذا حج مبرور بيقين، هذا هو الحج المبرور؛ "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"؛ "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".

ويقول ﷺ: "الكعبة من دعائم الإسلام، فمن خرج حاجًّا أو معتمرًا كان ضامنًا على الله إن مات أن يدخله الجنة وإن ردّه ردّه لأهله بأجر وغنيمة"؛ فكل من أخلص في قصده وراح حاج ومعتمر يكون له هذا، وبعضهم يتوفى هناك وبعضهم يرجعون بالأجر والغنيمة، وهكذا.

قال: "وطيب الكلمة، والمزاح من غير معصية، واختيار التعديل"، لهذا لما غضب سيدنا أبو بكر على حقّه المملوك الذي كلّفه يمسك راحلة النبي ﷺ، يمسك ما يُطرح عليه الزاد، وتسمى: زاملة، فيها أكلهم، وصل النبي ﷺ منزل، ونزل فيه مجموعات من الصحابة، قام سيدنا أبو بكر يريد يجهز الغداء للنبي ﷺ حصل هذا الرجل ضاعت عليه الناقة، فغضب قال: زاد رسول الله وتضيّعه!! رفع صوته سيدنا أبو بكر، قال له النبي ﷺ: أصدّيق في الحج وترفع صوتك عليه، قدّر الله وما شاء فعل، اتركه، سمع الصحابة فباشر بعض الأنصار وجاءوا بالزاد والطعام عند النبي ﷺ، في آخر النهار حصّلوا الناقة وجاءوا بها، فالشاهد أن النبي ﷺ قال لسيدنا أبو بكر: لا ترفع صوتك، أرشده في الحج إلى طيب الكلمة، أصدّيقون وسبّابون! لا يجتمع صدّيقية وسب، هو شقّ عليه أن النبي بلا طعام بلا أكل، وطعام النبي هناك معه، وكانت هي راحلته وزاملته، راح هذا يرعاها وغفِل عنها وفلتت عليه ما وجدها بعد مدة، وهي كانت راحلته وزاملته، وعامة الناس يصلّحون زاملة للزاد، يقولون عندنا بعير الزواد، وراحلة للركوب يمشي عليها، ولكن النبي هي واحدة، الزاد حقه في الراحلة التي يمشي عليها ﷺ، حجّ على رحلٍ رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم؛ ثم كان من دعائه أن قال: "اللهمّ اجعله حجًّا مبرورًا لا سمعة فيه ولا رياء" ﷺ.

قال: "وطيب الكلمة، والمزاح في غير معصية، واختيار التعديل"؛ يعني: يمشي على عِدل هو في جانب والثاني في جانب "والاستبشار به عند رؤيته، والإصغاء عند محادثته"؛ هذا العديل الذي يركب في الشق الثاني، الزاد في جانب من البعير وهذا في الجانب الآخر، ويتكلمون ويتحدثون. وهكذا كان يذكر سيدنا مالك -عليه رحمة الله- أيام هذه الجمال: واحد وقع عدل واحد ولكن صادف هذا يدق فيه الخشبة، يقول له: قال له صاحبه مالك؟ قال: هذا دقّنا، قال: علامة القبول، دقّه ثاني مرة قال: علامة القبول، دقّه ثالث مرة… قال له: نريد قبول بلا علامة!! ما نريد العلامات هذه!...

"والإصغاء عند محادثته" اقتداءً به ﷺ، كان يمشي في بعض أسفاره ويحادث من معه، كان سيدنا أبو موسى الأشعري يقول في قلبه: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فالتفت يناديه رسول الله، لبيك يا رسول الله، قال له: "قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز البر". ويمشي مع واحد يقول له عندك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت، قال: نعم أحفظ، قال: هات، قال: فأنشدته بيت، فقال: هيه -زدني-، قال: فأنشدته بيت فقال: هيه، زدته حتى أنشدته مئة بيت، وهم يمشون على الراحلة ﷺ، كان طيّب الخلق حسن العشرة، يحسب جليسه أنه أكرم الخلق عليه، لحسن خلقه ﷺ.

قال: "وقلة المماراة له عند ضجره"، إذا ضجرت، أو آذاك شيء أو سقطت.. لا تردّ غضبك على صاحبك ولا على من عندك، قل: الحمدلله وامسك نفسك. "والتغافل عن زلّته" التغافل عن زلة الإخوان والمصاحبين، ولا تقول هذا مقصّر في كذا، وهذا يشق علينا بكذا، وهذا يكلّفنا كذا، وهذا ثقيل، وهذا يتخلّف عنّا، وهذا يخالفنا، وهذا ما يجعل المشي مستقيم،… لا حول ولا قوة إلا بالله لا تقول هكذا! (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة:197].

"والشكر له عند خدمته، والتوصّل إلى إيثاره ومساعدته"، فهي أخلاق المصطفى، وهذا وأنت في الطريق، وقالوا في الطريق تتذكر، لابد من ساعة في خلال هذه الحياة، تفارق فيها بيتك، تُفارق فيها أهلك، تفارق فيها جماعتك، وتخرج إلى مكان ما ترجع منه إلى الدنيا أصلًا، لا إله إلا الله! وترى عقبات الطريق ومراحله، تتذكر بينك وبين الجنة هكذا؛ أحوال البرزخ وأحوال القيامة… وبعدها تصل إلى دار الكرامة؛ فتذكّر بالسفر السفر.

وسُمّيَ السفر سفر؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ يُظهر ما فيهم. وهكذا سمعتم قصة الذي شهد مزكيًا لواحد بأنه عدل، قال له سيدنا عمر: أنت تعرفه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين أرى أنه عدل، قال: جاورته في منزل؟ قال: لا، عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا، صاحبته في سفر؟ قال: لا، قال: اذهب إنك لا تعرفه، لعلك رأيته يركع في المسجد يصلي، قال: نعم، قال: اذهب ليس هذا ما يُعرف به حال الإنسان! رافقته في سفر جاورته في منزل تعرفت مدخله ومخرجه قال: لا، عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا، قال: اذهب فإنك لا تعرفه، ما يُعرف حال الإنسان إلا هنا؛

-

في سفره.

-

وعند الدينار والدرهم.

-

وعند المجاورة.

يقال:

لا يغرنّك من المرء قميص رقّعه

أو إزار فوق نصف الساق منه رَفَعه

أره الدرهم تعرف غيّه أو ورعه

يدّعي نفسه خيّر ويصلي ووقت المعاملة يتعذّر بكذا وكذا، ويقترض ما يردّ القرض.. لا حول ولاقوة إلا بالله! ولهذا ربنا تعالى ذكر اختلاف أهل الكتاب فأثنى على مستحق الثناء وذمّ الآخرين، وقال: (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ)؛ قنطار: ثلاثمائة رطل، (وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا) [آل عمران:75] بالتعب يردّه لك، وإلا دينار واحد يأخذه عليك ولا يسلمك شيء! اختلفت أحوال الناس، والمسلمين كذلك.

اللهم حسّن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، واجعلنا من قومٍ تحبهم ويحبونك، ونزّه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، بوجاهة حبيبك المختار والعباد المقرّبين الاطهار وبسِرِّ الفاتحة الى حضرة النبي ﷺ.

04 شوّال 1444