شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -28- آداب الاستسقاء، وآداب المريض

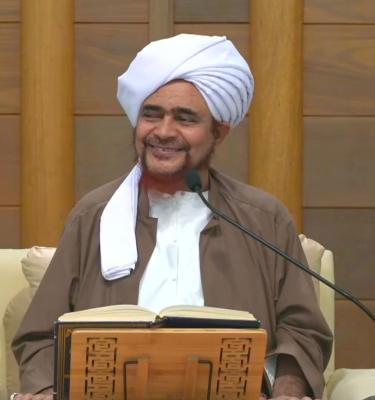

الدرس الثامن والعشرون من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1443هـ، آداب الاستسقاء، وآداب المريض.

فجر الجمعة 5 شوال 1443هـ.

آداب الاستسقاء

"الصيام قبله، وتقديم التوبة، وردّ المظالم، وبذل الهِمّة، وترك المفاخرة، والاغتسال قبل الخروج، ودوام الصمت، ورؤية الحال التي أوجبت المنع، والاعتراف بالذنب الذي نزلت به العقوبة، واعتقاد ترك العَوْد، والإنصات للخطبة، والتسبيح بين التكبير، وكثرة الاستغفار وتحويل الإزار مع الدعاء."

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمنا برسوله ومصطفاه وما جاء به عنه تعالى في عُلاه، وصلى الله وسلم وبارك وكرّم على عبده المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله المبلّغ عن الله هداه إلى براياه، واسطة السلامة والنجاة، وسبب الفوز والسعادة الكبرى بما لا يتناوله لفظٌ في الأفواه، ولا يخطر على بالٍ لأحد ممن خلقه الله وبراه. اللهم أدِم صلواتك على الهادي إليك والدالّ عليك سيدنا المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغرّ الميامين، ومن والاهم فيك واتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

ويذكر المؤلف -عليه رحمة الله- الآداب التي بها قرعُ الباب، ونيل الاقتراب، وحيازة الوهب من الوهاب، والدخول إلى فسيح الرحاب، ومرافقة الأحباب. ولقد قالوا من أساء الأدب على البساط رُدّ إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب ردّ إلى إسطبل الدواب.

وقد ذُكِّرنا بـ "آداب الجمعة"، وقد واجهتنا اليوم أول جمعة بعد خروجنا من مدرسة القيام والصوم؛ من مدرسة رمضان، وينبغي أن تكون الجُمَع؛ كل جمعة من التي قبلها أرفع وأوسع وأنفع وللخير أجمع، بحسب ما يترقّى المؤمن في فهمه عن الله وقُربه من الله.

والحياة ميدانٌ؛ خير ما فيها المعرفة بالله والقرب من الله جلّ جلاله، ولا يمكن أن يكتسب في خلال الحياة الدنيا أشرف من ذلك ولا أنور ولا أعز ولا أجمل ولا أكبر، وفّر الله حظّنا من تلكم المواهب.

وذكر لنا: "آداب الاستسقاء"، وذلك عند قحط الناس وانقطاع الأمطار الحسّية عليهم، فينبغي أن يتوسلوا إلى الله لإنزال المطر عليهم لما له من عظيم الأثر في واقعهم وحياتهم وفي مختلف مصالحهم، منها الظاهر ومنها الباطن، ومنها ما يعرفون ومنها ما لا يعرفون، فيرجعون إلى الذي لا يَنزِل المطر إلا بأمره جلّ جلاله وتعالى في علاه.

فيكون الاستسقاء:

-

بمجرد الدعاء وبالاستغفار.

-

ويكون الاستسقاء بالدعاء خلف الصلوات.

-

ويكون الاستسقاء بالقنوت في الصلوات المفروضة وفي صلاة الوتر.

-

ويكون الاستسقاء بالكيفية المعروفة التامة التي يأمر فيها والي المسلمين بأن يصوموا ثلاثة أيام ويخرجوا في اليوم الرابع صائمين مستكينين متذللين، ويخرجوا بما عندهم من الأنعام، ويخرجوا بما يتيسر لهم من الأطفال مسترحمين للحق تعالى. ويصلون ركعتين، ويخطب فيهم الخطيب، ويدعون الله تعالى بهذه الكيفية.

قال: "آداب الاستسقاء"؛ الاستسقاء: طلب السقيا من الله جلّ جلاله. وإن ما أصاب المسلمين من جذب في معارفهم وعلومهم وفي أعمالهم ومساعيهم وسلوكهم أشد وأخطر من كل جدب، فنستسقي الله لنا وللمؤمنين ولقلوبنا ولعقولنا ولأفكارنا ولأدياننا كما نستسقيه لأراضينا وأشجارنا وبلداننا، اللهم اسقنا وأغثنا يا أكرم الأكرمين.

قال: "الصيام قبله"، وينبغي للحاكم أن لا يأمرهم أمر إلزام فيصير واجبًا عليهم، فيتعرّض من تأخر عنه إلى الإثم، ولكن يرغّبهم ويحثّهم أن يصوموا، فأما إذا فرض وألزم الحاكم الصيام صار فرضًا على كل مستطيع أن يصوم. "الصيام قبله"، ثلاثة أيام، ويخرجون في اليوم الرابع صائمين مستكينين متواضعين خاشعين.

ثم قال: "تقديم التوبة"، يأمرهم بتحقيق التوبة إلى الحق -جلّ جلاله- والرجوع إليه ندمًا عن كل ذنب، وإقلاعًا عنه، وعزمًا صادقًا أن لا يعود إليه. "وردّ المظالم"، كما ذكروا رد المظالم إذا تعلقت بحقوق الآدميين وجب ردّها. ويبقى أيضا من المشكلات حقوق البهائم والمقصّر فيها أيضًا، والضارب لها بغير حق مخاطب ومسؤول ومتعرض للعذاب، ولا يتأتى أن يستسمح.. ولكن إذا كان شيء من الحيوانات الذي اعتدى عليه أو ثبت له حق عليه فيُحسن إليه بشيء من مطعوماته وما إلى ذلك، أو بشرائه من أهله وتخفيف ما يعتاد عليه من عمله وما إلى ذلك، والحق تعالى يتولى القصاص لهم والأخذ عنهم في الآخرة.

وقال: "ردّ المظالم"، إلى أهلها فهذا أساس الاستسقاء؛ لأنه استرضاء للإله.

-

وما مظاهر أنواع الرحمة والفضل والإحسان إلا من رضاه -جلّ جلاله-

-

وما آثار الشدائد والبلايا والآفات إلا من غضبه سبحانه وتعالى.

قال: "وبذل الهِمّة"، في الوجهة إلى الله، وفي تحقيق التوبة، وفي الاستقامة على ما يحب جلّ جلاله. و"ترك المفاخرة"، فيخرجون بثياب بذلة لأنه ليس موطن تفاخر، بل موطن استرحام واستعطاف وتذلل للرحمن جلّ جلاله. "والاغتسال قبل الخروج" لصلاة الاستسقاء.

"ودوام الصمت"؛ اشتغالًا بالاستغفار والدعاء. "ورؤية الحال التي أوجبت المنع" بالتفكّر بأنه إنما يُمنع غيث السماء بذنوب. فمن أبرز ما يمنع غيث السماء:

-

منع الزكاة

-

وقطيعة الأرحام

-

وإيذاء الصالحين

هذه من أسباب منع المطر والغيث، ومنع الرحمة، إلى غير ذلك من الأسباب.

"والاعتراف بالذنب الذي نزلت به العقوبة"، وكان سيدنا علي يقول في دعائه: وأعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء. ويروى أن سيدنا موسى الكليم -عليه سلام الله وصلواته وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمسلمين- استسقى لقومه بهم أولًا وثانيًا، فقال: يا ربِّ استسقيناك أولاً وثانيًا فلم تسقنا، فأوحى الله إليه إن بينكم نمّامًا وإني لا أسقيكم ما دام ذاك النمّام بينكم. فقال من هو ذاك النمام دلّني عليه حتى أخرجه من بيننا؟ فأوحى الله إليه يا موسى أأنهاكم عن النميمة وأكون نمّامًا! فقال: فكيف أصنع؟ قال: اجمعهم وقل لهم من كان نمّام فليتُب، وقل لهم: أن الله منعنا الغيث بسبب نميمة النمام. فجمع قومه وقال إني سألت ربي وقال إن من بيننا نمّامًا فمُنعنا الغيث بسببه، وقلت من هو، فأبى أن يخبرني بإسمه وقال لا أنهاكم عن النميمة وأكون نمّامًا.. أفتح لكم مجال تتحاملوا على واحد من عبادي اسمه مستورٌ بستري! إذا ظهر لكم شيء من القبائح اكرهوها، أما ما سترته فتحت الستر، وأنا أرحم بعبادي... قال: فندم هذا النمّام بينهم غاية الندم، وقال ربي يعاملني هذه المعاملة وأبى أن يفضحني.. فتاب.. ونشأ السحاب وسُقوا فأوحى الله إليهم يا موسى منعتكم الغيث أولاً بنميمة النمام ثم سقيتكم الآن بتوبته، بتوبة النمام سقيتكم فكان سبب سقياهم لما ندم وتاب.

ويروى عنه أيضًا: أنه في مرة أخرى كان أصابهم القحط، واستَسقوا فلم يُسقَوا، فخاطب ربه فأوحى الله إليه: يا موسى إني في هذه المرة لا أسقيكم الغيث حتى يسألني عبدي بَرَخ. قال: من بَرخ؟ -لا يعرفه سيدنا موسى- قال: واحد من أمتك، إذا هو سألني لكم الغيث سأنزله عليكم! اقتضت إرادة الله في هذه المرة أن يعلّق إنزال الغيث على هؤلاء القوم بسؤال هذا الإنسان، سبحان الله! قال: أين بَرخ؟ دلونا على برخ، وأخذ ينتشر الخبر بينهم أن النبي موسى يبحث عن بَرخ.

فأقبل يوم يمشي على دابة وسلّم على كليم الله موسى قال: يا كليم الله بلغني أنك تسأل عن بَرخ، قال: نعم أين هو؟ قال :هذا أنا، قال: أنت! قِف. قال بَرخ: لماذا تسأل عني؟ قال: إني سألت ربي لم أخّر عنّا السقيا فقال لا يسقينا هذه المرة حتى يسألني عبدي بَرخ، قال: هو قال لك هكذا؟ قال: نعم، فرفع طرفه نحو السماء وقال: أنت تريد أن ترينا قوتك فقد عرفنا أنك قوي، وتريد ترينا قدرتك قد عرفنا أنك قادر، ما الذي يمنعك أن تُغيث العباد؟! تعجّب سيدنا موسى ما هذا السؤال؟! حتى أراد يغضب عليه.. فأوحى الله إليه إني أحبه، وإن هذا يُضحك الملأ الأعلى كل يوم مرتين! قال كل يوم يضحك الملائكة، قال وأنا أسقيكم فسقاهم في تلك الليلة.

وخرج جماعة يستسقون إلى الصحراء، خرجوا فمرّوا بسعدون المجنون، قال: ما لديكم؟ أبُعثَ من في القبور أم ماذا حصل؟ قالوا: بل خرج الناس يستسقون، قال: يستسقون بقلوب أرضية أم بقلوب سماوية؟ قالوا: إن شاء الله قلوب سماوية، لعلها تكون لهم الإجابة. فصلوا وخطبوا ودعوا، قام سعدون وجاءهم فقال: أتكذبون تقولون قلوب سماوية! لو كانت قلوب سماوية كان قد جاء الخبر! وقام فتوضأ وجاء صلى ركعتين ورفع يده فأقبل السحاب.

وكان كثير من المواطن عندنا في اليمن وغير اليمن ما تجيء أيام قحط فيخرجون للاستسقاء إلا ويرجعون في السيل. من نفس يوم السقيا، كان حاصل بكثرة في كثير من المناطق. ويحدثنا كبار السن هنا وفي البيضاء وفي أماكن قريبة يقولون ما نرجع إلا في السيل. في كل استسقاء نخرج ما نعود إلا في المطر، المطر ينزل ويصبح الطريق كله سيول.. "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه".

وكان بعض الذين يُرَون أنهم غير واعين أو غير عاقلين، كلما عُرض عليه أن يسألوا الله المطر لا يتقن حتى الكلام يقول يا كريم أكرم؛ كلمتين والسحاب يطلع والمطر تنزل.. "إن من عباد الله من أقسم على الله لأبرّه".

واشتد القحط عليهم في سنة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وخرج يستسقي بالناس، وقدّم سيدنا العباس بن عبدالمطلب وقت الدعاء، وقال: إن هذا عم رسول الله، كان رسول الله ﷺ يرى له من المنزلة ما للأب، يجعله كأنه أباه. وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيّنا فتسقينا وإنّا نتوسل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا. قم يا عباس فرفع يديه وقال: اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولا تُرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا مُدت إليك بالاعتراف، ورقابنا بالتوبة وتُبنا إليك، اللهم إنهم استسقوا بي لمكاني أو لقرابتي من نبيك اللهم فاسقنا. فما وضع يديه إلا والسحاب أقبل ونزلت الأمطار حتى عمّت الحرمين وما بينها من الأراضي، فكان الصحابة يسمون سيدنا العباس ساقي الحرمين، يقولون له يا ساقي الحرمين. ما فيهم متنطع يقول هذه مبالغة أو شرك أو شيء من هذا الكلام! ولم يقُل سيدنا عمر الله ما يحتاج وسيلة، ما ذاك إلا العباس عم النبي ما تحتاج وسيلة (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ)[غافر:60] ما حد قال لأمير المؤمنين هكذا.

ما كان هذا الفكر موجود، ما كانت هذه النظرات الخاطئة، ما كان لها وجود في عقول الرعيل الأول أصحاب المصطفى ﷺ. فاستسقى بالعباس لقرابته من سيد الناس، وأغاثهم رب الناس، وسمّوه ساقي الحرمين.

وكان يتوسل إلى الله العلامة أبو بكر بن شهاب بآل البيت الطاهر قال:

ربِّ غِثنا بهم فإنك بالعباس *** غثتَ الأنام عام الرمادة

سمّوه عام الرمادة لكثرة القحط فيه فسقاهم الله بالعباس بن عبد المطلب، عليه رضوان الله تبارك وتعالى.

استسقى بعض أهل القرى أول مرة والثانية والثالثة، حضر بينهم رجل غريب وآخر بجواره يسمعه يقول: اللهم أني أسألك بحق ما في هذا الرأس -يشير إلى رأسه- أن تسقي هؤلاء الناس، وثار السحاب، فأخذ يفكر حين كان ذاك الرجل يدعو ربه.. ماذا في رأسه؟! هذا الرجل يتوسل إلى الله بماذا؟! فذهب يبحث عنه في اليوم الثاني فلما وجده قال: أنت حضرت معنا أمس في الاستسقاء؟ قال: نعم، قال: سمعتك تدعو تقول كذا فماذا في رأسك؟ قال: أنت سمعت؟ قال: نعم في رأسي عينان رأتا أبا يزيد البسطامي حبًّا لله وتعظيمًا لأهل الله! هذا ما في رأسي، عينان رأتا عبد صالح محبة تعظيمًا وإكبارًا لأهل الله..

وهذا الذي يشهد له الحديث في البخاري أيضًا، يغزو فئة من الناس فيبطئ الفتح عليهم، فيُقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ شفت العينين والرؤية إيش يحصل بها؟.. قال: فيقال نعم، يقدمون الصحابة، كان باقي نفر قليل من الصحابة لم يبقَ الكثير منهم، لما يقدمونهم يعرفون قدرهم يُنصَرون، إيش فيهم هؤلاء؟ رأوا النبي ﷺ!.. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم، فيقال: هل فيكم من رأى من رأى رسول الله؟ لم يبقَ أحد من الصحابة بقي بعض التابعين موجودين، قال فيقال: نعم، فيقدمونهم فيُفتح لهم. وهم كانوا بينهم لكن لمّا ما عرفوا قدرهم ما جاء الفتح، ولما قدّموهم -لا زادوا عدد ولا جابوا قوة- هم أنفسهم، نُصِروا؛ لما عرفوا قدر هؤلاء الذين معهم، وإيش معهم؟! رأوا الصحابة؛ رأوا من رأى المصطفى ﷺ. قال ﷺ: ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم فيُقال: وهل فيكم من رأى من رأى من صَحِب رسول الله؟ يمتد من واحد للثاني سِرّ الرؤية. قال: فيستفتحون بهم فيُفتح لهم.

والنبي ذكر أن هؤلاء من أمّته في القرون الثلاثة يداوون ويعالجون تأخّر النصر ويستنصرون الله بسِرّ هذه الرؤية، وما قال عن هذا الشيء إلا إقرار بأنه مسلك حميد رشيد، فاستنصروا الله تعالى بهؤلاء الذين رأوا رسول الله، ثم الذين رأوا من رأى رسول الله، ثم الذين رأوا من رأى من رأى من صحِب رسول الله. وبذلك قالوا: يا بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم.

وقالوا أن الله أكرم سيدنا موسى ليلة الإسراء والمعراج برؤية وجه المصطفى ﷺ عند رجوعه من رؤية الله تعالى، لأن سيدنا موسى طلب هذه المنزلة وما أعطاه الله لموسى ولا لغيره إلا لنبيّه محمد، (قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي) [الأعراف:143]. فلما كانت ليلة الإسراء ورأى الحبيب ربه، ثم مرّ على موسى فقال: إذا لم ترَ، فترى من رأى، فاستجلى النور والجمال في الوجه المحمّدي النبوي، وأراد أن يستزيد، قال: كم فرض الله على أمتك؟ قال خمسين، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، راح ورجع ويستجلي النور، قال: كم؟ قال: خففها من خمسين إلى أربعين، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، راح ورجع.. كم؟ قال: ثلاثين؛ خففها ربي إلى ثلاثين، قال: أمتك لا تطيق أنا قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة لم يقوموا بأقل من هذا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، رجع وهكذا إلى عشر إلى خمس، كم؟ قال خمس قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال: استحييت من ربي يا موسى.. فنادى منادي الحق: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي لا يُبدل القول لدي، سبق القضاء أنها خمس، وهي خمس ولهن أجر الخمسين.

وإنما السر في موسى يردّده *** ليجتلي حُسن ليلى حين يشهده

يرى من رأى، الرؤية بعد ذلك في الجنة للأنبياء والمؤمنين. هكذا قال في رأسي عينان رأتا أبا يزيد البسطامي.

قال: "والاعتراف بالذنب الذي نزلت به العقوبة، واعتقاد ترك العود" والعزم الصادق أن لا يعود إلى الذنب، كما هو شأن الخارج من رمضان بعزيمة الصدق أن لا يعود إلى عصيان، إيمانًا وهَيْبة ورهبةً وأدبًا ورجاءً وحياءً من عالِم السِرّ والإعلان جلّ جلاله؛ فإذا كان كذلك فقد استسقى لقلبه، واستسقى لعقله، واستسقى لروحه، وينزل الله الغيث عليه.

قال: "والإنصات للخطبة"، كما هي في الجمعة. بل كل كلام طيب وصحيح وحَسَن عند الله، استفادة من يسمعه على قدر:

-

حُسن إنصاته وإصغائه

-

وتعظيمه

-

وإرادته العمل

على قدر ذلك ينتفع بذلك الكلام إن كان قرآنًا، وإن كان حديثًا، وإن كان تفسيرًا للقرآن أو للحديث، وإن كان كلام مقرّبين أو عارفين، فعلى قدر ما يُحسن الإصغاء والإنصات معظِّمًا واثقًا ناويًا العمل؛ يستفيد.

ولهذا ارتفعت درجة الصحابة، كانوا يصغون وينصتون لكلام الله ورسوله من لسان رسول الله ﷺ، فيتحدث معهم كأن على رؤوسهم الطير، ويحسنون الإصغاء والإنصات والعمل، ويتبادرون إلى امتثال أمره فارتفعت درجاتهم عليهم رضوان الله. وهكذا استفادتك من القرآن على قدر حسن إصغائك وإنصاتك وتعظيمك له. من السُنة كذلك ومن كل مجلس، وكذلك من كل صلاة على قدر تعظيمك لها وإجلالك لها وأدبك فيها؛ تستفيد منها.

"والتسبيح بين التكبير، وكثرة الاستغفار"، قال سيدنا نوح لقومه: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا) [نوح:10-11]، الاستغفار من أقوى أسباب الاستمطار؛ نزول المطر.

"وتحويل الإزار مع الدعاء"؛ المراد: الرداء، فإذا فكان في الخطبة الثانية يستدبرهم الخطيب ويستقبل القبلة ويحول الرداء؛ يرد الأيمن أيسر والأيسر أيمن، والأعلى أسفل والأسفل أعلى، ويحولون أرديتهم تفاؤلاً بتحويل الحال من جدبٍ إلى رخاء، من قحطٍ إلى مطر، اقتداءً به ﷺ فقد فعل ذلك.

ففيه: أن حركات الإنسان تترتب عليها أشياء، فليضبط الإنسان حركاته. فحتى مثل هذا التحويل يترتب عليه شيء وهو فأل حسن. إذًا، فانتبه لنفسك شوف الأمور ما هي سائبة ولا فالتة، كم من حركة أورثت بركة ورقيّ مع الصالحين، وكم من حركة أورثت شؤم وهُوي مع الفاسقين. ولذا قال: (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ) [الهمزة:1]، حركات أعين وألسُن وويل لهم، هووا في النار بهذه الحركات!.. فانتبه، حركاتك كلها لها وزن ولها أثر، فانظر كيف تتحرك وكيف تسكن.

آداب المريض

آداب المريض

"الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له بالتوبة، ودوام الحمد والثناء لله واستعمال التضرع والدعاء، وإظهار العجز والفاقة، والتداوي مع الاستعانة بخالق الدواء، وإظهار الشكر عند القوة، وقلة الشكوى، وإكرام الجلساء، وترك المصافحة."

ثم ذكر "آداب المريض"، قال: "الإكثار من ذكر الموت" وهذا أدب للمريض وللصحيح. ومن أكثرَ ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن نسيَ ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفرة النار. قالوا لبعض أهل العلم: كم الإكثار من ذكر الموت في اليوم؟ قالوا: بحيث يخطر على بالك ضرورة وجوده ووجوب استعداده قالوا في اليوم عشرين مرة، تكون أكثرت ذكر الموت، عشرين فأكثر تكون أكثرت ذكر الموت.

وانظر إلى أرباب الغفلة يقول ما نريد أحد يذكرنا بالموت! يعني إذا ما ذكرتموه ما يجيكم؟ أم عندما يجيكم تُفلحون؟! إيش معناه هذا؟.. أمر ضروري لابد منه، وبذكره يصلُح شأنكم عنده، فأحسن تذكرونه. وما يكسر شهوة النفس وهواها شيء مثل استحضار الموت، تعطيها من المعلومات، وتعطيها من التذكرة، تقول نعم صح.. ولا تعمل ولا تنتهض وفي غيّها! قل لها الآخرة خير من الدنيا، تقول صح.. وهات الدنيا! كيف صح صح ولا تنتهض؟!.. تقول لها هذا فيه عذاب، تقول صح هات، كيف هاته وتُقِر أنه فيه عذاب لكن عند الموت.. توقف، إذا استحضرت الموت تتوقف؛ هذه النفس.

وحتى الذكر من دون أن يكون غالب ومسيطر على القلب ما يأثر فيها، إلا أن يغلِب الذكر. بخلاف الشيطان بمجرد ما تذكر الله يخنس، (مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) [الناس:4]، لكن النفس تذكر تذكر ما تتأثر إلا أن يغلب الذكر عليك ويستغرق باطنك وبعدين ترجع تتأثر وتتنور وتتطهر. أما مجرد ذكر باللسان أو ذكر باستحضار خفيف؛ ما تتأثر به. إبليس يشرد وهي ما تشرد!.. وما يفيد فيها إلا استحضار الموت؛ إذا استحضرت الموت تبدأ تنكّس رأسها؛ هذه النفس.

قال: "والاستعداد له بالتوبة" (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222]. وأطهر الخلق قال: "إني أتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة"، وفي رواية: "مائة مرة".

"ودوام الحمد والثناء لله"، قد رأينا كثير من عامة الناس اذا هو مريض أو تعبان أو وقع في حادث أو نكبة، تسأله، أول ما يقول لك: الحمد لله، في لطف الله، وكل ما يجيء من ربك زين، الحال أحسن.. لأنهم جالسوا العلماء والصالحين فعلموهم حمد الله على كل حال، يحمدون الله على كل شدة ورخاء. ولكن الغافلين تلامذة الشاشات والجوالات ما يعرف يحمد ربه ولا يشكره لا في صحة ولا في مرض، إنا لله وإنا إليه راجعون.

قال: "والثناء لله، واستعمال التضرع والدعاء، وإظهار العجز والفاقة"، وقد قال الله تعالى في حديثه القدسي فيمن نازله المرض: إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عوّاده، وحمِدني تكفّلت له، إن أمَتّه أمَتُّه إلى رحمتي، وإن أحييته أن أُبدله دمًا خيرًا من دمه، ولحمًا خيرًا من لحمه. أنه يحمد الله ولا يشكوه، ما يشكو الله للعُواد الذين يأتون يعودونه ما يشكو ربه عندهم. يقول تعالى: ولم يشكني إلى عواده، فيتكفل الحق له، يقول: إن أحييته أن أبدله لحمًا خيرا من لحمه، ودمًا خيرًا من دمه، وإن توفيته توفيته إلى رحمتي ورضاي؛ لأنه تأدب مع الله وحَمِد الله في مرضه.

قال: "وإظهار العجز والفاقة، والتداوي مع الاستعانة بخالق الدواء"، مع عدم الاعتماد على أي دواء كان، ولكن يتداوى عبوديةً ومستعينًا وواثقًا بالمعبود.

" وإظهار الشكر عند القوة، وقلة الشكوى"؛ أي: عدمها "وإكرام الجلساء"، فهذه مما يتعلق بآداب المريض ومن عاد مريضًا شيّعه سبعون ألف ملك، إن عاده في الصباح يستغفرون له إلى المساء، وإن عاده في المساء يستغفرون له إلى الصباح. هذا فضل عيادة المريض. وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض، ومن تشييع ألف جنازة، ومن صلاة ألف ركعة.

فالله يوفر لنا الخيرات والحسنات، ويقبلنا على ما فينا، ويجعل خروجنا من رمضان بربحٍ عظيم، وكسبٍ عالي، وخِلَعٍ غالية. اللهم أكرمنا، ولا تجعله آخر العهد من رمضان، وأصلح شأننا بما أصلحت به شؤون الصالحين في كل شأن وحال وحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

23 شوّال 1443