شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -19- آداب الوضوء (2)

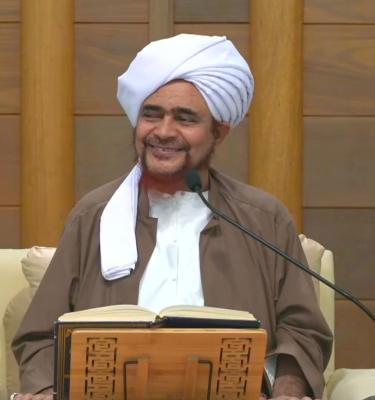

الدرس التاسع عشر من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1442هـ، آداب الوضوء.

فجر الجمعة 2 شوال 1442هـ.

آداب الوضوء

"السواك ودوام الذكر مع الغسل، واستشعار الهيبة ممن يقصد والتوبة مما كان، والسكوت بعد الطهارة حتى يدخل في الصلاة، والطهارة فى إثر الطهارة وأخذ الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظافر، والاختتان وغسل البراجم، وتعاهد الأنف، ونظافة الثوب والبدن."

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله الذي أكرمنا بمنهاجه القويم، وصراطه المستقيم، ورسوله العظيم الكريم صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه وكل مهتدٍ بهديهم وحَبرٍ عليم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التمجيد والتفضيل والتكريم، وعلى آله وصحبهِم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعدُ،

فإننا في ذكر الآداب التي ضمّنها الإمام الغزالي -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- رسالته المسماة: (الأدب في الدين)، ومررنا على أعدادٍ من الآداب، حتى انتهينا إلى ذكر آداب الوضوء، فيَذكر في الأدب في الدين: آداب الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة، والطهارة التي هي شطر الإيمان، ومكانته في الشريعة المطهرة؛ اعتنى الحق بذكره في كتابه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) في قراءة: (وأرجَلَكُم) (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة:6]، إلى آخر الآية الكريمة. وأوصى أرباب المعرفة فيها بإحضار القلب فيها وأن حاله في الصلاة يناسب حاله عند أداء الطهارة والوضوء.

وكأن الوضوء الذي هو سلاح المؤمن كما يقول الصالحون؛ أي: عُدَّتُه وحِرزه من الآفات والشرور. حتى يُذكر عن أهل الصلاح من أصابته عين أو سحر وهو على غير وضوء فلا يلومنّ إلا نفسه؛ فإن ذلك يبعد أن ينال أو يصيب المتوضئ. ومن وظائف المريد السالك: أن يداوم الطهارة، ولا يدوم على الطهارة إلا مؤمن، وكلما أحدث باشر إلى الطهارة وأداء الوضوء.

والوضوء كغيره من العبادات يضخم شأنه ويعلو قدره ويعظم أجره بالأدب فيه، فبالآداب يعظُم أجر الطاعات ويكبر شأنها ويرتفع قدرها ومكانها، رزقنا الله حسن الأدب. وسيدنا الهادي إلى الرب قال: "أدبني ربي فأحسن تأديبي".

فذكر لنا من آداب الوضوء: "السِوَاك"، وهو من سنن سيد الوجود حبيبي وعبد ملك الأملاك محمد ﷺ حتى من حثِّه عليه، وإرشاده إلى الاهتمام به، صار مظهرًا في أصحابه؛ أن يجعله الواحد منهم محل القلم من الكاتب، فكما أن الكاتب الذي يعرف الكتابة ما يستغني عن القلم ويوجد القلم معه دائمًا وقد يضعه على أذنه، فكذلك كان الصحابة مع السِوَاك؛ يحرصون على توفيره وحضوره معهم، ومنهم من يضعه على أذنه، فهكذا هو الأدب من آداب الوضوء وهو الذي يُستحب في كل حال.

-

إنما كرهه الشافعية للصائم بعد الزوال.

-

واختير: لم يُكره؛ وهو اختيار الإمام النووي.

فالسِوَاك قد يجب:

-

إما لإزالة نجاسة لا تزول إلا بالسِوَاك

-

أو بنذر ينذر صاحبه أن يستاك.

-

ويُستحب وهو الأصل فيه وفي كل حال.

وقد يَحرُم:

-

كالاستياك بسِوَاك الغير بغير إذنه

-

أو بسِوَاك مغصوب وما إلى ذلك.

-

وذكر الشافعية كراهته للصائم بعد الزوال.

"السِوَاك"، جعله ثلةٌ من أصحاب نبينا -كانوا سَريّةً يجاهدون في سبيل الله- جعلوه السبب للفتح عليهم، وأنّ إهمال العدد من الجيش للسِوَاك كان سبب لتأخر الفتح عليهم!.. هكذا كان تفكير الصحابة عليهم الرضوان التلامذة لسيد الأكوان ﷺ.

لما اجتمع قادة السريّة تساءلوا لِمَ أخّر الله علينا فتح هذا البلد أيامًا عديدة؟ فقال بعضهم: أرى أن الجيش فيهم تقصير في استعمال سنة السِوَك، وأقرّ القادة ذلك.. مع أنه في هذه الشؤون ينصرف الذهن مباشرة إلى تنظيم في الجيش، أو عدد أو عدة أو سلاح وما إلى ذلك، لكن القوم إيمانهم جعل لهم ثقافة أعظم من هذه الأسباب، ورأوا أن الأسباب الغيبية المعنوية أشد تأثيرًا، وأيقنوا أنهم لا يُنصَرون بعددهم ولا عُدتهم ولا بقواهم، وإن كانوا يستعملون ما تيسّر لهم من العدد والعُدة ولكن لا يعتمدون على شيء من ذلك. والأمر كما قال لهم ربّهم وكرر ذلك في كتابه: (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)[آل عمران:126]. وكما قال تعالى لهم: (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) [آل عمران:160] حتى مظاهر النصر من حضور الملائكة وغيرهم قال لهم ليس بها النصر، يقول سبحانه وتعالى: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[الأنفال:9-10]، جل جلاله وتعالى في علاه.

فأمر القائد أن يعتني الصحابة بالسواك، وكان حواليهم من شجر الأراك كثير فقطعوا الأشجار وأخذوا يستاكون. وكان مما رتب الله من الأسباب أن عيون القوم لما رأوهم يكثروا الاستياك دبّ الرعب في قلوبهم ورجعوا إلى قومهم يقولون الجماعة الآن في حالة حنق وغيظ، يسنّون أسنانهم بقي أن يأكلوكم!!.. وعلى كلّ دخل الرعب في القلوب وتصالحوا مع الصحابة، ودخل الصحابة -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى- فكان انتصارهم بسُنّة السواك.

وكل سنن رسول الله عظيمة من عظمته عليه الصلاة والسلام، لا شيء من سننه حقير ولا قصير ولا صغير. وبذا قالوا أن من أسباب الردة والخروج من الإسلام الاستخفاف بالسُنّة، ردّة -والعياذ بالله- وخروج عن الدين. فسُننه ﷺ كلها عظيمة من عظمته.

وكانوا يعدّونه للنوم وينامون وأسوكتهم عندهم، وعند الاستيقاظ يبتدئون به وذلك من السُنن.

ففي أحوال يتأكد مثل:

-

عند الوضوء

-

وعند النوم

-

وعند القيام من النوم

-

وعند تغير الفم

-

وعند إرادة قراءة القرآن ونحوها

-

وعند الصلاة:

-

عند الجمهور

-

وجعله الحنفية منوط بالوضوء، وأن السواك عند الوضوء هو الذي يراد للصلاة ومن أجل الصلاة.

-

السواك؛ وهو يطلق على:

-

دلك الأسنان

-

وعلى الآلة التي يُدلك بها الأسنان.

وهو معناه في الشرع: دلك الأسنان وما حواليها بشيءٍ خشن، وقد جاء دلكه أيضًا للحنك واللسان وإلى أقصى الفم كأنه يتهوع.

"السواك" ويذكر ويروى: "ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي".

"السواك، ودوام الذكر مع الغسل" مع غسل الأعضاء، دوام الذكر فالتسمية سنة في الأول أن يسمي الله تعالى "ولا وضوء لمن لم يسمِّ الله". ويذكرون وجوبها عند الإمام أحمد بن حنبل في أول الوضوء؛ أنه يجب التسمية. ولكن الذكر مع غسل الأعضاء كلها؛ أن يستشعر امتثاله لأمر الله، ويستحضر تبعيته لرسول الله، فيكون حاضر القلب مع أعمال الوضوء فيسهل عليه حضور القلب في الصلاة. فينبغي أن يكون حاضر القلب عند الوضوء ليكون ذاك عُدّته لأن يستكمل حضور قلبه في الصلاة، فإن غافل القلب عند الوضوء يصعب عليه حضور القلب في الصلاة، فينبغي أن يعرف قدر هذه العبادة.

وقد سمعتم أن السيدة نفيسة لم تُثني على الإمام الشافعي عند وفاته إلا بقولها: رحم الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي إنه كان يُحسن الوضوء!.. فأشارت بهذا إلى رسوخه في الدين وثباته، أنه بعلمه صادق الحال والوجهة مع الله، فيُحسن الوضوء فيُحسن الصلاة فتحسُن الأحوال والصفات كلها.

يقول: "دوام الذكر مع الغسل"، وجماعة من أئمة السنة كبعض أهل السنة الأربع، ذكروا في باب الوضوء والذكر عند الوضوء، حديث: "كان ﷺ يذكر الله على كل أحيانه"؛ يشيرون إلى أن الوضوء من الأحيان التي كان لا يغفل فيها عن ذكر الله، ﷺ. ولاحظوا على سيدنا الإمام النووي قوله في المنهاج عن الأذكار المخصصة بأعضاء الوضوء أنه لا أصل لها وأنه حذفها وقد ذكرها الإمام الرافعي وأنه حذفها لأنه لم يجد لها أصلًا، تدورك عليه أن لها أصل وإن كان بسند ضعيف، فهو يقول الإمام النووي في مقدمة كتابه (الأربعين النووية): وقد اتفق الحفّاظ على العمل في الفضائل بالحديث الضعيف. فالحديث الضعيف:

-

إذا لم يشتد ضعفه

-

واندرج تحت أصل من الأصول

يُعمل به في فضائل الأعمال، ومنها أدعية وردت عند الأذكار في الوضوء.

"ودوام الذكر"، أيضًا مُراد به استحضار قلبه لعظمة الله، واستشعاره امتثال أمر الله بكل ما يمسح، وبكل ما يغسل، وبكل ما يُخلّل وبكل ما يسبغ في الوضوء. "ودوام الذكر مع الغسل" قالوا أما النية فإنما تلزم في بداية الوضوء والشرط أن لا يأتي بما ينافيها إلى أن ينتهي الوضوء، وأن يستحضرها عند غسل كل عضو سُنّة.

والأهم من ذلك استحضار عظمة الذي أمره بالوضوء فيتوضأ من أجله وهو الله جلّ جلاله. قال: "واستشعار الهيبة ممن يَقصِد"، أنت تتوضأ من أجل ماذا؟ وبأمر من؟ ومن أجل أن تقوم بماذا بهذا الوضوء؟ من أجل أن تدخل إلى حضرته؟ بأمر رب العرش تتوضأ وتتهيأ بالوضوء للدخول إلى حضرته… "استشعار الهيبة ممّن يَقصِد"؛ ولهذا لا ينبغي أن يتكلم في أثناء الوضوء مع أحد لغير ضرورة. ويروى في بعض الآثار: أن على المتوضئ قبة من نور فإذا تكلم مع أحد رُفعت عنه. فلا يتحدث مع أحد وهو يتوضأ، ولا يتكلم إلا للضرورة. أما يتوضأ ويضحك وينكت مع صاحبه!! أنت في عبادة عظيمة وتدخل الصلاة بهذا العمل..

" استشعار الهيبة ممّن يَقصِد"، ويقرن هذه الطهارة بتطهير باطنه، قال: "والتوبة ممّا كَان"؛ فليس المقصود طهارة الأعضاء وحدها، وقلبك تتركه بوسخه وتذهب إلى الرب! وهو ما ينظر إلا إلى القلب، وأمرك بغسل هذه الأعضاء من أجل طهارتها من النجاستين الظاهرة والباطنة، بل ومن الأقذار كلها استعدادًا وتعظيمًا، وهو ينظر إلى قلبك فلا تدع فيه النجاسة، فجدِّد التوبة مع كل وضوء.

قال: "والتوبة مِمَّا كَان" مِنْه، فإن الحق يخرج منه آثار السيئات، فتخرج مع آخر قطر الماء عند غسل وجهه وعند غسل يديه. وصاحب الأعضاء التي سَلِمَت من المعاصي يخرج الماء من أعضائه بنورٍ خالص؛ بنور العبادة. ولذا كان سادتنا الصحابة يتسابقون إلى وضوء النبي -الماء الذي يخرج من أعضائه- ويعتنون بجمعه في إناء، فإذا انصرف أقبلوا عليه حتى كادوا أن يقتتلوا على ذلك الماء، ما يأتون أمامه ويتزاحمون ولكن سيدنا بلال يحفظ الماء الذي توضأ به ﷺ في إناء وإذا كمّل أقبلوا عليه، يروى: فرأيتُ من لم يُصِب منه شيئًا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به، فهذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

وهكذا حتى في حجة الوداع، قال بعض الذين وفدوا من اليمن ذهب إلى المكان الذي خيّم فيه ﷺ وهو زرود، قريبًا من الحجون في مكة، قريبًا من قبر السيدة خديجة. ففي عام الفتح وفي عام حجة الوداع خيّم هناك، ولأجل الازدحام ابتعد عن البيت الحرام ليأخذ المسلمون قيامهم بالطواف وتقبيل الحجر وما إلى ذلك في يُسر، فلو كان يحضر دائمًا لازدحم الناس. وقد رأى ذلك لما قدّم سعيَ الحج بعد طواف القدوم، فتزاحموا عليه بين الصفا والمروة حتى صَعُب عليه المشي من زحمة الناس، وكان لا يرضى أن يقوم أحد بين يديه ولا أن يدفع الناس من بين يديه ولا أن يضربهم. فاستدعى بالقصواء، فجاءوا له بناقته القصواء فركب عليها وأكمل سعيه عليها، ثم انتحى إلى جانب خيامه وترك الحرم في تلك الأيام للوافدين من أقطار الأرض، وهو يصلي بمن عنده من الصحابة بجانب خيمته الشريفة ﷺ.

وكان جماعة من كبار الصحابة ملازمين المكان عنده، فجاء هذا من اليمن ويريد أن يتحدث إليه، قال: فأتيت إلى حوالي خيمته فكلّمتهم وقالوا لي أنه سيخرج بعد وقت يسير من أجل يصلي بنا في هذا المكان، فتكلمه إذا خرج. قال: فرأيت بلالًا دخل بماء الوضوء معه وبطِست، يصبّه له ﷺ ويجمع ماءه في طست، دخل إلى خيمة النبي وصب عليه ثم خرج بالطست معه فأقبل أصحابه عليه، قال: فقمت معهم ومسحت به وجهي وصدري، يراهم يعملون هكذا فعمل. كان هذا في آخر عمره الشريف ﷺ في حجة الوداع، فال: ثم أذّن بلال، وخرج ﷺ وصلى بنا، فجئت إليه وكلمته ﷺ.

فإذا كان للمذنبين أمثالنا يخرج ذنوبهم مع ماء الوضوء، فالصديقين والمقربين والأنبياء ما الذي يخرج مع وضوئهم؟! ما بيخرج إلا نور الطاعات ونور القرب من الله. فلهذا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، ماذا سيخرج من وجهه الكريم؟ ماذا سيخرج من يده الشريفة؟ ماذا سيخرج من رجليه الكريمتين؟ ورجلين ما مثلها من رجلين لا عند مَلَك ولا عند نبي؛ صعدت فوق العرش، ما من رجل صعدت فوق العرش لا لمَلَك ولا لنبيّ إلا هذه الرجل لمحمد ﷺ.. إيش بيخرج مع الماء حقها!.. فرضي الله عنهم أدركوا الحقيقة حتى صاروا يكادوا أن يقتتلوا على هذا الوَضوء.

قال "والسكوت بعد الطهارة حتى يدخل في الصلاة"، كذلك لا يُحدث كثرة كلام وبلبلة ما بين الوضوء والصلاة حتى يبقى مجتمع له سِر التوجّه ونور الوضوء إلى أن يدخل في الصلاة فيكون أقوى لحضوره مع الحق. وأما يتوضأ ويتكلم ويضحك… يضعف عنده الحضور، يضعف عنده الاستشعار، يضعف عنده الذوق. لذا كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- عندما يُقبل على الوضوء يتوضأ يتغير لونه، يتغير ويصفّر، وإذا أراد الدخول إلى الصلاة تغير أكثر، قالوا له: ما الذي يعتريك عند الوضوء وعند الدخول في الصلاة؟ فيقول لهم: أتدرون بين يديّ من أقوم ومن أُناجي؟! أنتم عارفين أنا أقوم بين يدي من وأناجي من؟ فمن عند الوضوء يبدأ يتأثر، لهذا قال لا يكثر الحديث أو الكلام الخارجي ما بين الوضوء والصلاة.

فقالوا "السكوت بعد الطهارة حتى يدخل في الصلاة"، وهكذا حتى من أجل تجديد قوة الاستعداد للصلاة. كان سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب إذا حضر وقت الصلاة أعادوا الوضوء حتى وهم متوضؤن، يتوضأ ثاني مرة ليدخل للصلاة من جديد بوضوء جديد، ويقرؤون الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)[المائدة: 6] وكان ما يطول بهم الحديث قبل الصلاة إلا وهو في قرآن أو حديث أو ذكر أو علم أو نصيحة وما إلى ذلك. والكذب والغيبة عند بعض أهل العلم تقتل الوضوء وتنقضه، فينبغي أن يحافظ المؤمن على وضوئه.

قال: "والطهارة في إثر الطهارة"، فإنه قال ﷺ: الطهارة في إثر الطهارة حسنة، وفي الحديث الآخر: "إسباغ الوضوء على المكاره". وإن كان يجوز للمتوضئ أن يصلي الفريضتين والثلاث والأربع بوضوء واحد؛ يجوز، ولكن من باب الأفضلية في عموم الأحوال: "الطهارة في إثر الطهارة".

وذكر مع آداب الوضوء خصال تسمى عند الفقهاء: خصال الفطرة؛ أي: المتعلقة بالفطرة وبالخلقة لجسم الإنسان. فذكر منها: "أخذ الشارب"؛

-

أن يأخذ من الشارب بقصّه

-

ورأى بعض أهل العلم: حَلقه

-

ورأى بعضهم أن حلقه مُثلة

والأمر فيه واسع فإما أن يحلقه وإما أن يقصه حتى تبدو حمرة الشفة كما كان ﷺ يفعل، فيُسنّ قص الشارب.

ولما رأى المجوسيين الذين جاءا من أهل فارس ودخلا عليه قد ربّيَا الشاربين وحلقا اللحية، كَرِه النظر فيهما، كَرِه واشمئز من هذا التغيير للخلقة؛ حلق اللحية وإعفاء الشارب، حتى قال: من الذي أمركما بهذا؟ قالا: ربنا -يقصدان ملكهم- فقال ﷺ: لكن ربي أمرني أن أقص الشارب وأن أعفي اللحية. قص الشارب أو إحفاءه وإعفاء اللحية هي سنته ﷺ.

وقالوا إنما يتعلق بقصّ الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظفار، ينبغي أن لا يتأخر عن أربعين يوم. وأما سنّيته كلما طال، ويختلف باختلاف نموّه عند الإنسان، يختلف من إنسان إلى إنسان، ويختلف بمراحل عمر الإنسان. في أوائل عمره ثم في شبابه يشتد بسرعة نباته ثم يضعف نباته ما ينبت بسرعة، ولكن الأربعين يوم هو مقدار للكل؛ أن لا يؤخرها عن أربعين يوم. وأكثر الناس يحتاج إلى قص الأظافر أسبوع بعد أسبوع، أسبوع لا يقص أسبوع يقص وهكذا في الغالب، في أغلب وقت العمر ويختلف الناس.

ولا يأتي أيضًا لتقليم الأظفار، يترك واحد أو اثنين في اليد هذه أو في اليد هذه، يقتدي بمن؟! رسول الله يقص الأظافر كلها، والصحابة يقصوا الأظافر كلها، والأولياء يقصوا الأظافر كلها، وهذا بمن يقتدي؟ تريد به إيش؟! هل تريد أن تجرح نفسك أو غيرك؟ وماذا تريد أن تصلح تضرب الناس؟ إذا كان عندك جهاد هات سكين أو سلاح، وإذا ما كان جهاد ماذا تريد من الأظفر هذا؟ فترك أظفر من جملة الأظافر غباوة وغفالة وتشبه بالفساق وخروج عن السُنة!.. فينبغي أن يقص أظافره كلها.

قال: "وأخذ الشارب، ونتف الإبط"، وعندما رأى بعضهم سيدنا الشافعي يحلق الإبط، سأله، قال له: إن نتفه كان يؤذيني. قال له: أنا أحب نتفه لكن لا أقوى عليه. فالأصل فيه النتف، لكن لمن لم يعهده أو كان ضعيف ما يستطيع فيحلقه.

"وحلق العانة، وتقليم الأظفار، والاختتان، وغسل البراجم"؛ المعاطف التي تكون بين عقد الأصابع والأنامل، فينبغي أن يتعهّدها كما يتعهد المعاطف التي تكون فيما بين الذراع والعضد، فقد يتجمع فيها بعض الوسخ من العرق وغيره، فأرشد ﷺ إلى تعهد ذلك.

يقول الإمام الغزالي: "تعهد الأنف"؛ أن لا يُبقي فيها الأوساخ وذلك بالاستنشاق مع كل وضوء وإخراج ما في الأنف من رطوبة.

قال: "ونظافة الثوب" فإن الله -سبحانه وتعالى- يحب النظافة من عباده، وبُنيَ الدين على النظافة، والنظافة غير البهرجة والزهلقة. "ونظافة الثوب والبدن"، فإن الطهارة في الشريعة لها مكانة ولها قَدْر وهي أيضًا مرتبطة بطهارة ونقاء الباطن. فجمعت الشريعة لنا طهارة الظاهر والباطن.

وبهذه الآداب ننتهي إلى مراتب أشار إليها الحديث: "من قال بعد كل وضوء"، وما يقول بعد كل وضوء إلا واحد متأثر بالآداب وبالسُنة، مابيجيب هذا الدعاء وحده ويترك باقي السنن، لكنه علامة إذا تمسك بهذا معناه متمسك بباقي السنن. من قال بعد كل وضوء "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله" كلمتين "فُتحت له أبواب الجنة الثمانية" أرأيت فين تصل بالسنة؟! فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".. إلى هنا توصلك السنة! الله أكبر .. فما في سننه حقير ولا صغير ﷺ. وهكذا بالمحافظة على هاتين الكلمتين

-

وفي رواية زيادة: "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين"

-

كما ورد فيما بعد الوضوء أيضًا دعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

-

وفي حديث ضعيف عند الديلمي قراءة سورة القدر مرة أو اثنتين أو ثلاثًا، وأن الذي يواظب عليها يحشر مع الأنبياء مع الصدّيقين ويوقى العذاب.

-

وذكر الإمام الغزالي أيضا في كتاب البداية وفي كتاب الإحياء: اجعلني صبورًا شكورًا، اجعلني أذكرك كثيرًا وأسبّحك بكرةً وأصيلًا، من الدعاء بعد الوضوء.

والقصد أن الشريعة جاءتنا بالنظافة والطهارة الظاهرة والباطنة، فنحرص عليها على ذلك الوجه الأشرف الأعلى الذي لا يلتفت إلى مجرد المظاهر ولا الصور ولا ينحطّ بها إلى سيّء المقاصد وخسيسها، ولكن يكون في نظافته وفي طهارته عليّ المقصد سامي النظر، شريف المراد عظيم القصد، هكذا جاءتنا الشريعة. وبذلك نتعرض للزينة الباطنة في الدنيا ولزينة الجنة بل وزينة يوم القيامة. وزينة يوم القيامة لها اتصال بالوضوء، "إنّ أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا مُحجّلين من أثر الوضوء"، فحتى في القيامة لهم زينة وبهجة وكرامة يُزيَّنون بها، بينما الناس عراة حفاة غرل ولهم قبائح بحسب اعتقاداتهم وأعمالهم السيئة. وهؤلاء يُزيَّنون ويكسون عليهم النور، وأول من يُكسى الخليل إبراهيم -عليه السلام-؛ لأنه كان كثير الكسوة لعباد الله، ولأنه كان بالغ الكسوة الباطنة في جمال صدقه مع الرحمن جلّ جلاله. ويُحشر الناس أجوع ما كانوا قط، وأعطش ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله اطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله. اللهم اكسُنا في القيامة وأطعمنا واسقِنا في أوائل من تُطعم وتُسقي وتكسو بأعلى وأغلى وأحلى ما تُطعم وتسقي وتكسو يا أكرم الأكرمين.

رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وبارك لنا في الآداب وربطنا بسيد الأحباب، وأعاد علينا عوائد الاهتداء والاقتراب إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإن كان من مرآة تنظر فيها آثار قبولك في رمضان فمن أحسن المرايا التي يظهر فيها آثار القبول حالك مع الآداب بعد رمضان، كلما كنت متأدبًا في العبادات كلها بآدابها دلّ ذلك ودلالة واضحة أنك قُبلت في الشهر، وأنه حلّ عليك النظر من الحقّ الفرد الوتر، عالم السِرّ والجهر جلّ جلاله وتعالى في علاه. فانظر إلى أدبك بعد رمضان وقوة أدبك ورغبتك واتّصافك بالآداب في الطهارة والصلاة وفي مختلف أعمالك التي تقوم بها.

اللهم خلِّقنا بأخلاق نبيّك محمد وأدِّبنا بآدابه يا ربنا، وأظهر لنا أسرار وبركات القبول للصيام والقيام والأعمال في رمضان فيما بعد رمضان إلى الأبد برحمتك يا واحد يا أحد بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

03 شوّال 1442