(394)

(8)

(616)

(4)

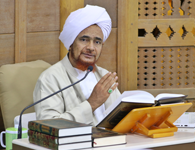

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب النذور والأيمان، باب اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ، وباب مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الأَيْمَانِ.

فجر السبت 27 محرم 1443هـ.

باب اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ

1369- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ: لاَ وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ.

1370- قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا: أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ اللَّغْوُ.

1371- قَالَ مَالِكٌ: وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ، أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ، وَنَحْوَ هَذَا، فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.

1372- قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِىَ بِهِ أَحَداً، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالاً، فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.

باب مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الأَيْمَانِ

1373- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.

1374- قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا، أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقاً يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ، فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلاَمَهُ، فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.

1375- قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللَّهِ، أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَلاَ مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

الحمد لله مُكْرِمِنا بالشرع الحنيف، وبيانه على لسان عبده سيِّدنا مُحمَّد المُجتبى الشَّريف. اللَّهم صلّ وسلِّم وبارك وكرِّم على عبدك المُصطفى سيِّدنا مُحمَّد وعلى آله وصحبه ومَن سار على منهجهم بصدقٍ وقلبٍ نظيف، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التّكريم والتّبجيل والتّشريف، وعلى آلهم وصحبهم ومَن والاهم واتّبعهم، وعلى ملائكتك المُقرّبين وجميع عبادك الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الرَّاحمين.

وبعدُ،

فيذكر الإمام مالك ما يتعلّق باليمين في لغوها وفي جِدّها الذي يترتّب عليه الكفَّارة، فقال: "باب اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ"، المشار إليه بقول الله -جلّ جلاله-: (لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة:225]، وفي الآية الأخرى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ..) إلى آخر الآية [المائدة:89]. وبذلك جاءت الأقوال في معنى لغو اليمين وما هو.

فقيل: حلف الإنسان على الشيء وهو في حالة غضبه، لا يستجمع قصد الحلف؛ يقال له: لغوٌ.

وقيل: أن يحلف على ترك خير أو فعل معصية فيلغو، ولا يؤثر اليمين في ذلك الشيء ولا يُنفّذ.

وقيل: معنى اليمين أن يُحرِّم ما أحل الله تبارك وتعالى عليه.

وقيل معنى اليمين اللغو: أن يحلف ثم ينسى حلفه فيفعل ما حلف ألا يفعله، أو يترك ما حلف أن يفعله ناسيًا، ففي حال نسيانه لا يُؤاخذ فيه حتى يتذكر فيُخرج الكفَّارة.

وقيل في لغو اليمين: أن يحلف على شيء ظانًا أنه كذلك، فيتبين خلاف ذلك وهو كان قاطعٌ في نفسه ومُعتقد أنه كما حلف عليه.

وهكذا يُفسر بعضهم لغو اليمين بما يكون من المزاح بين النَّاس أو كلام الرَّجل في بيته وما إلى ذلك.

إذًا؛ فصارت هنا أقوال ووجوه في معنى لغو اليمين واليمين اللغو.

وقال الإمام الشَّافعي أن معناه: قول العرب في حديثها لا والله، فلا والله؛ أي: لا يقصدون إنشاء يمينٍ وحلفٍ ولكن يجري على ألسنتهم عادةً من دون قصد اليمين.

قال الإمام أبو حنيفة: اللغو أن يحلف على شيء يعتقد أنه كذلك ثم يبين أنه لم يكن كذلك؛ فهذا هو اللغو.

وكذلك فُسِّر لغو اليمين؛ إذا حلف على ترك طاعة أو فعل معصية فلغوٌ لا يؤاخذ بترك هذه الأيمان. وفُسّر فيها قوله تعالى: (وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ) [البقرة:225]؛ يعني: بإقامتكم على ذلك الذي حلفتم عليه من ترك طاعة أو فعل معصية، هو الذي تؤاخَذون به، لا فعل الطاعات وترك المعاصي.

وكذلك قال بعضهم عن لغو اليمين: أنها اليمين التي كُفّرت، قد أخلفها صاحبها وكُفّرت، فإن الكفَّارة أسقطت عن صاحبها الإثم فصارت لغوًا.

وجاء عن الإمام أحمد -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- تفسيرين في لغو اليمين:

○ وما بين أن يعتقد أن الشيء كذلك ثم لا يكون، كما هو عند الحنفية.

○ وما بين أن يقول من غير قصد يمين وإنشاء يمين.

فهكذا جاءت الأقوال في معنى لغو اليمين.

وأورد لنا الإمام مالك "عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ: لاَ وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ"؛ أي: ما يجري على الألسنة من غير قصد يمين على عادة العرب في التَّحدُث والخطاب، فكانوا يقولون هكذا: لا والله، وبلى والله، ولا يقصدون به عقد اليمين ولا إنشاء اليمين. وهذا المروي عن عائشة وهو الذي مال إليه الإمام الشَّافعي -عليهم رحمة الله تبارك وتعالى-. وقالت أيضًا عائشة فيما رُوي عنها: لغو اليمين ما لم يعقد الحالف عليه قلبه (وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة:89]. جاء أيضًا عن عطاء عنها: أنه حلف الرجل على علمه ثم لا تجده كذلك؛ لأنه كان يظنّ أن الأمر كذلك. والرواية المشهورة ما جاء عنها أنها قالت: هو قوله: لا والله، وبلى والله، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. إذًا؛ فيجب لغو اليمين، لا تلزمه فيه الكفَّارة، ولا تنعقد به اليمين.

"قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا"؛ أي تفسير اللغو (لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ): "أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ" سواءً كان رجل أو امرأة "عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ"؛ أي: كما حلف به في ظنّه "ثُمَّ يُوجَدُ" في الواقع "عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ اللَّغْوُ" الذي ليس عليه كفَّارة؛ لأنه لم يقصد أن يكذب، ولا حلف إلا وهو يظنّ أن الأمر كذلك وكان يعتقد ذلك، فيتبيّن خلاف ذلك. وجاء عن مجاهد قال: هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك. وهكذا جاء عن أبي هريرة وغيره.

"قَالَ مَالِكٌ: وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ"، عقد اليمين (وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ). مثل أن يحلف أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بالعشرة الدنانير فيخالف حلفه، "أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ، وَنَحْوَ هَذَا"؛ يعني: كل فعل يحلف أن يفعله ثم لا يفعله أو يحلف لا يفعله ثم يفعله، "فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ."،

فمَن حلف أن يفعل شيء فلم يفعله

أو لا يفعل شيء، ففعله

فعليه الكفَّارة. وعليه عامة الفُقهاء وهو من المسائل المُتفق عليها.

وليس في يمين اللغو كفَّارة لقوله تعالى: (لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ). "قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِىَ بِهِ أَحَداً"، لأي غرض من الأغراض "أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالاً، فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ."، فهي يمين موجبةٌ لغضب الله -تبارك وتعالى- والبُعد عنه أو لدخول النَّار.

وفي ذلك جاءنا الكلام عن اليمين الغموس؛ التي يحلف فيها كذب وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع مال امرئ مُسلم بغير حق؛ فسميِّت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النَّار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا من أخطر ما يكون أن يتخذ الحلف بالله -سبحانه وتعالى- وسيلةً لأن يعتذر بالكذب وهو يعلم أنه كذب أو يُرضي أحد بكذب وهو يعلم أنه كاذب، فيحلف على الشيء وهو عالم بأنه آثم فيه، وأن الأمر على خلاف ما حلف عليه، فهذا أمر شديدٌ شنيعٌ خطير. وبهذا أيضًا وجب على المؤمن: أن يتنبّه ولا يسترسل لسانه في الحلف ولو كان صادقًا إلّا لحاجة ولمصلحة ولمنفعة ولضرورة. وما عدا ذلك، قال سيِّدنا الإمام الشَّافعي: ما حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا أصلًا تعظيمًا لاسم الله -تبارك وتعالى-، ما يعرّضه لأي شيء ولو كان صادقًا في الأمر، إنما المقصود تأكيد الأمر عند الحاجة إلى تأكيده أو الاضطرار إليه، وما عدا ذلك فلم تحلف بالله -جلّ جلاله-؟ وهو العظيم الجليل الكبير.

وعليه تفسير بعضهم، قوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) [البقرة:224]؛ أي:

تحلفون على ترك طاعة أو على فعل معصية (عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ)،

أو تكثرون الحلف بغير تبصّر فتقعون في المحذور وفي الإثم بعد ذلك.

(وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ)، فبذلك كله يُعلم تعظيم الحلف، تعظيم اليمين وهو لا يصح ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى أو أيّ اسم من أسمائه أو صفة من صفاته -تبارك وتعالى-. ونهانا الشرع عن أن نحلف بغير الله -جلّ جلاله-

وهو لا ينعقد به اليمين

ويأثم صاحبه،

وإنما يكون شِركًا إذا اعتقد الألوهية في محلوفٍ به غير الحق سبحانه وتعالى.

فإذًا؛ الذي يحلف متعمد وهو يعرف أنه كاذب، لا يأتي فيه باب الكفَّارة بل هو أمرٌ خطيرُ شنيع لا بُد فيه من النّدم التّام والتّوبة الصّادقة، وإلا تعرّض صاحبه للغضب والعياذ بالله تبارك وتعالى.

وكثير من أهل العلم يقول بذلك، الذي قال به الإمام مالك -رضي الله تبارك وتعالى عنه-. كما نُقل عن الإمام أحمد والأوزاعي والثوري وغيرهم أنهم يقولون بقول مالك هذا، وقالوا: اليمين الغموس تغمس صاحبها في النَّار، كيف تتكفّر بإطعام عشرة مساكين أو بصوم ثلاثة أيام؟ هذا أوقع نفسه في مصيبة وهو أن يحلف بالله متعمِّدًا على أمر يعلم فيه أنه كاذب فهو كمستصغر لعظمة الله وأسمائه، هذا أمره أشنع من كفَّارة عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إذا عجز، هذا قليل حياء، وقليل أدب مع ربه -جلّ جلاله- ويجب عليه ينقذ نفسه بتوبة خالصة وصادقة وإلا ما تنفع الكفَّارات له، كذلك قول كثير من أهل العلم. إذًا؛ فيجب أن يُعظِّم الحلف بالله، ولا يُعوّد الإنسان لسانه على أن يحلف، وينهى عن ذلك أبناءه وبناته والناشئة بينهم في منازلهم حتى لا يُستخفّ باسم الله -تبارك وتعالى- وبالحلف بالله جلّ جلاله وتعالى في عُلاه.

وقال في: "مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الأَيْمَانِ"، "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ"؛ يعني: استثنى، فبالاستثناء رفعوا حلّ الوجوب الذي عليه. مَن قال: والله لأفعلنّ كذا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وقصد الاستثناء، فيستثني بلسانه، قالوا: ولا ينفع أن يقول إني استثنيت بنيّتي وبقلبي، فلا بُدّ من التصريح بذلك في اللسان، أن يقول: إن شاء الله، أو إلا إن أراد فلان كذا أو إلا إن قال فلان كذا.. فالاستثناء مقبولٌ أيضًا في اليمين

ولكن إنما يصحّ فقط إذا كان قد قصده قبل أن يحلف.

فأما إذا حلف غير قاصد ثم استثنى بعد ذلك، فلا يلحق ذلك، فالله عالم بما في قلبه.

ولكن إذا كان من بداية الكلام، فيقصد الاستثناء وحلف واستثنى، وأوصل الاستثناء لفظًا باليمين، فإن ذلك الاستثناء يُعتبَر. "ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ"؛ لأنه تبيّن أن الله لم يشأ أن يفعله.

فإذا جاء بهذا الاستثناء على سبيل التَّبرُك فقط والأدب كما أدّبنا الله، (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ) [الكهف:23-24]؛ فليس هذا باستثناء. وإذا لم يفعل.. حَنِثَ ووجبت عليه الكفَّارة. ولكن إذا قصد الاستثناء من الأصل، فإذا لم يقصد الاستثناء وجرى على لسانه سهوًا أو أدبًا من أجل ما جاءنا في التّنبيه، يقول: إن شاء الله (إِلَّاۤ أَن یَشَاۤءَ ٱللَّهُۚ)، فما كان من ذلك تبرُّك أو سبق لسان أو سهو لا يصح به الاستثناء، بل يكون في ذلك لازمًا باليمين وعليه كفَّارة إن أخطأ.

"قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا"؛ أي: الاستثناء، الاستثناء في اليمين "أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ"، أما إذا سكت وبعد ذلك قال: إن شاء الله أو إن حصل كذا أو علّق بشيء؛ فلا ينفع ذلك. "وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقاً"؛ يعني: على نظام واحد يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ، فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلاَمَهُ، فَلاَ ثُنْيَا لَهُ"؛ ما يلحق الاستثناء بعد أن يسكت ويقطع الكلام.

"وقَالَ يَحْيَى: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللَّهِ، أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَلاَ مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ."، نقل عن الإمام مالك في الرّجل يقول في كلامه -والعياذ بالله- كلامًا ينسِب نفسه إلى كُفْرٍ أو إلى شركٍ ثم يحنث؛ يعني يفعل ما يقول، كأن يقول: إنه إن فعل كذا فهو مشرك أو فعل كذا فهو كافر، ثم يفعل؛ أن هذا ليس بيمين، ليس فيه شيء من أسماء الله ولكن كلام لغو؛

يجب أن يجتنبه

وعليه أن يستغفر

ولا يَعُد إلى شيء من ذلك

ولا يتعوّد

"وَبِئْسَ مَا صَنَعَ"؛ يقول إنه: إن فعل كذا فهو يهودي.. إن فعل كذا فهو نصراني.. إن فعل كذا فهو مُلحد.. إن فعل كذا فهو مُشرك.. إن فعل كذا فهو كافر... وبعد ذلك يفعل! وإن كان ما يترتب عليه اليمين وكفَّارته، ولكنه كلام قبيح سيء، يعرِّض صاحبه لشرٍّ كثير، ولهذا قال: عليه أن يجتنب مثل ذلك ويبتعد عنه ما استطاع، وكل ذلك داخل في ضبط اللسان وضبط المقال. يقول ﷺ: "كفّ عليك هذا -وأشار إلى لسانه-" قال: وإنَّا لمُؤَاخَذون بمَا نَتَكلَّمُ بِهِ؟ قال: "ثَكِلتْكَ أُمُّكَ يا معاذ، وهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِم -أو قال: على مناخرهم- إلاَّ حصَائِد ألْسِنَتِهِمْ؟". فيجب الاحتراز في كل نُطقٍ باللسان. وأما ما يتعلق بالأيمان فهي مُعظَّمة، ولا ينبغي أن يحلف إلا لحاجةٍ على أمرٍ يقينٍ يتيّقنه، ويعلم صدقه فيه مع الله تبارك وتعالى.

ثم يتكلَّم إذا قد ثبت اليمين وحنث صاحبها، فما عليه من الكفَّارة؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.

رزقنا الله صدق الحديث، والمراقبة له في كل قولٍ وفعلٍ ونيةٍ ومقصد، والإخلاص لوجهه الكريم، والثبات على ما يحب، والدخول في مَن يحب، في خيرٍ ولطفٍ وعافية بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

28 مُحرَّم 1443