(535)

(390)

(611)

(339)

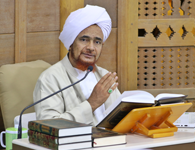

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب النذور والأيمان، باب الْعَمَلِ فِي الْمَشْي إِلَى الْكَعْبَةِ، وباب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

فجر الأربعاء 24 محرم 1443هـ.

باب الْعَمَلِ فِي الْمَشْي إِلَى الْكَعْبَةِ

1364 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ فَيَحْنَثُ أَوْ تَحْنَثُ، أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ، وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْياً فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلاَ يَزَالُ مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ مَشْيٌ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

1365 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟". فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ، وَلاَ يَجْلِسَ وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ".

قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ، وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً.

1366 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) [المجادلة:2]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ.

1367 – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ".

1368 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ". أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ، إِنْ كَلَّمَ فُلاَناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ طَاعَةٌ، وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ.

الحمدُ لله مكرِمِنا بشريعته وبيانِها على لسان خير بَريَّتِه، وصلّى الله وسلّم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحابته، وعلى أهل ولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خِيرةِ الرحمنِ في الخلق وصفوتِه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقرّبين وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بفضله ومِنَّتِه.

أما بعدُ،

فإنّ الإمامَ مالك -عليه رحمةُ الله تبارك وتعالى- يذكر المسائلَ المتعلقة بنذر المشيِ إلى الكعبة وما تعلَّق بذلك، فيقول: "باب الْعَمَلِ فِي الْمَشْي إِلَى الْكَعْبَةِ"؛ يعني: بيان العمل في المشي باعتبار الابتداء والانتهاء لمن؟ لمن وجب عليه المشي إلى الكعبة إذا وجب بواسطة نذرٍ وأراد الوفاءَ من أين يجب عليه المشي؟ وإلى أين يبقى وجوبُه وينتهي ما نذرَه وما التزمَه؟

يقول الإمام مالك: "أنَّ أحْسَنَ ما سمعْتُ" أو "ما أسمع" كما هو في رواية، "مِنْ أهلِ العِلمِ في الرَّجلِ يَحلِفُ بالمشيِ إلى بيتِ اللهِ أوِ المرأةِ"؛ تحلفُ في المشي إلى بيت الله تعالى "فَيَحنَثُ أو تَحنَثُ" المرأةُ -يعني: حكمُهُما واحدٌ سواءً كان رجلاً أو امرأةً- فمَنْ حلفَ أو نذرَ أن يمشيَ إلى مكةَ يلزمُه ذلك المشي، وأن يذهبَ حتى يقضيَ نُسُكه من حجٍ إن نذر أن يحجَّ ماشيًا، أو عمرةٍ إن نذرَ أن يعتمرَ ماشيًا.

يقول: "أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ" فهنا تتمُّ العمرةُ، "فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ"؛ أي: انتهى من المشي الذي وجبَ عليه، فمَن لزِمَه المشيُ مقيَّدًا بعمرة أو مطلقًا فجعله عمرة فكمال مشيه ينتهي بانقضاء السعيِ بين الصَّفا والمروة، "وأنَّه"؛ أي: الحالف "إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْياً فِي الْحَجِّ" بأن حلفَ أن يحجَّ ماشيًا "فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي" أيضًا يعني: من مكةَ إلى عرفات، ويرجع منها إلى منى ومزدلفة وعرفات فمِنى، "حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلاَ يَزَالُ مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ"؛ أي: يطوف طواف الإفاضة.

فهذا قيّد المشيِ بالحج، فلا يكفي الوصولُ إلى مكةَ فيه، وعليه أن يتابعَ أعمال الحجِّ ماشيًا كما حلفَ على ذلك أو نذرَ. وهكذا من جعل على نفسه بنذرٍ أو حَلفٍ أن يحجَّ ماشيًا فيلزمُه أن يمشيَ ولا يركب حتى يُكمِل أعمالَ الحج بطوافِ الإفاضة، وأمّا بالعمرة أن ينتهيَ من السعيِ بين الصفا والمروةِ ويَحلِقَ أو يُقصِّرَ.

"قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ مَشْيٌ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ."؛ أي:

من نذرَ مشيًا إلى غيرِ مكةَ المكرمة لا يلزمُه ذلك؛ لأنَّ المشيَ إنما يكون في الحج والعمرة، هذا معنى.

والمعنى الآخر: أنَّ الناذِرَ للمشيِ إلى مكةَ ما يخلو أن يقصدَ بنذرِه:

أن يقصدَ نسك بحجٍّ أو عمرةٍ

أو يطلقَ النيةَ

أو ينويَ المشي خاصةً دون النُّسُك

فإن ربط نيَّتَهُ بحجٍّ أو عمرةٍ فقد تقدّم الكلام، وإذا كان أطلقَ ولم ينوِ مجردَ المشيِ لزِمَه أن يمشيَ مع النُّسك بعمرةٍ أو حج، وإن أرادَ فقط أن يمشيَ إلى مكةَ المكرمة فهذا أيضًا محلُّ نظرٍ، فيمكن اعتبارُه سعيٌ لأجل الصلاةِ في المسجد الحرام، والصلاةُ فيه مميزةٌ عن غيره، فحينئذٍ يقال بلزومه.

وإمّا أن يُقال على ما يُفهم من قول مالك: أنَّ المشيَ إنّما يكونُ في حجٍّ أو عمرةٍ، فلا يلزمه المشيُ لمجردِ المشيِ إلى مكةَ المكرمة. وهكذا يأتي عند الأئمة القولُ فيمن نذرَ أن يمشيَ إلى المدينة المنوَّرةِ مثلاً، أوالى بيت المقدس، والمساجد الثلاثة مميزةٌ عن غيرها من المساجد على وجه الأرض، لحُرمتِها عند الله تعالى، ولمجيءِ النصِّ فيها.

ومن رأى أنّ المشيَ لا يكون إلا في حجٍّ أو عمرةٍ فلا يُلزم مَن نَذَرَ أن يمشي إلى المدينة أوالى بيتِ المقدس، فضلاً عن غيرهما من المساجد والجهات، لا يلزمه ذلك، ويمكن أن يذهب راكبًا.

وهكذا؛

كما يقول الشافعية وغيرهم: إذا نذر أن يعتكف أن يصليَ في مسجد معين، فإن كان عيَّنَ مسجدَ مكةَ -الحرمَ المكيَّ- لزمه ذلك، ولا يُجزِئ أن يُصليَ في غيره ولا أن يعتكف في غيره، وأنّ سيدنا عمرَ قال للنبيّ ﷺ: إني نذرتُ أن أعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام أو يومًا، فأمره أن يذهب من المدينة إلى مكةَ قال ليوفيَ بنذره.

وكما يقول الحنابلة أيضًا: من نذر المشيَ إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاءُ بنذره، ورأوا أنها مسألة لا خلافَ فيها، ويحنَثْ إذا ركب، فلا يُجزِئه المشيُ إلا في حجٍّ أو عمرةٍ، لأنّ الذهاب إلى البيت الحرام المقصدُ الذي يختصُّ به العمرةُ أو الحجُّ.

وهكذا جاء نظرهم فيمن نذر أن يمشي إلى البيت الحرام غير حاجٍّ أو معتمرٍ أنه يلزمه أحد النُّسكين، لأنها المقصود من الوصول إلى هناك. وفي نظر بعض أهل العلم أنّ شرطه ذلك يسقط كونه في غير حج أو عمرة.

وكذلك الحكم إذا نذر المشي إلى غير الحَرَم مثل عرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك؛

قال الحنابلة: لم يلزمه.

وإن نذر أن يأتيَ المسجدَ سوى المساجد الثلاثة قالوا أيضًا: لم يلزمه

وهو كذلك عند الشافعية.

وإن نذر الصلاة فيه لزمه الصلاة ولا يلزمه المشيُ من غير شك.

قال الشافعية: إن نذر في مسجدِ مكةَ فلا يُجزِئ غيرُه، وإن نذر صلاة في المسجد النبوي فيمكنه أن يذهب إلى المسجد النبوي في المدينة أو أن يذهب إلى حرم مكة، كما إذا نذر أن يُصليَ وأن يعتكف في بيت المقدس يجزئه أن يعتكف في مسجد المدينة أو في مسجد مكة، باعتبار الترتيب في الأفضلية؛ لمسجد مكة ثمّ المدينة ثم بيت المقدس، لأنّه قال ﷺ: "صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ إلا المسجدَ الحرام"،

فذكرَ المسجدَ الحرام أنّ الصلاةَ فيه بمئة ألف، وأنّ الحسناتِ فيه تُضاعَفُ إلى مئة ألف، فذكر مئة ألفٍ لحرم مكةَ.

وذكر الألف لحرم المدينة.

كما ذكر مُضاعفة الطاعاتِ في بيت المقدس إلى خمس مائة.

والله يضاعف لمن يشاء -جل جلاله-. وفيه مِيزة ما ميَّز الله -تبارك وتعالى- من المساجد والأراضي.

إذاً:

فنعلم من تخصيص المساجد الثلاثة أنه من نذر المشي إلى شيء من هذه المساجد الثلاثة لزمه ذلك،

وهذا هو المعتمد عند الشافعية.

وهو قول الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه.

ولم يرَ التقييدَ الإمامُ أبو حنيفة بالنسبة للصلاة، بل يصلي بأي مسجد، وكذلك إذا نذر الصلاة.

وإنّما محل إجماعهم فيما إذا نذر المشي إلى الحجّ أو العمرة.

ثم إنّ قاعدة النّذر كما أشرنا أن يكون في قُربةٍ؛ أي: طاعة مقرِّبة إلى الله -جل جلاله-. وقلنا لا يؤثر النّذر في المكروهات شيئًا، ولا يؤثر في الواجبات شيئًا لأنها هي واجبة من أصلها، ولا يؤثر في المحرّمات من باب أولى، فلا يجوز النذرُ في معصية الله ولا يصحُّ، ومِن أهل الفقه من اعتبره كيمينٍ وعليه الكفارة.

قال: "باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ"، جل جلاله وتعالى في علاه.

فنذرُ المعصيةِ لا يحلُّ به الوفاء ولا عمله بالإجماع، لأنه لا تغيّر أحكامُ الله- تبارك وتعالى- بتصرُّف العبادِ بنذرٍ ولا بغيره. ولِما جاء في الحديث الذي سمعناه أيضاً يأتي معنا في الموطأ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ"، فمعصية الله لا تحلُّ له بحالٍ، فماذا يفعل الناذِرُ؟

رأى بعض أهل العلم: أنّ عليه كفارةَ يمين، وهكذا قال بذلك بعد عدد من الصحابة والتابعين سيدنا أبو حنيفة. جاءت الرواية عن الإمام أحمد: أنّه لا كفارة عليه. مثل لو نذر أحدهم أن يهدم دارَ غيره! هذا بالاتفاق ما يجوز له أن يفعل شيئاً من ذلك. وقال الإمام أحمد في رواية: ولا عليه كفارة يمين.

وجاء في الحديث عند الإمام مسلم: "لا نذرَ في معصية الله ولا فيما لا يملك العبدُ". وجاء في رواية أبي داود: "لا نذرَ إلا فيما ابتُغي به وجه الله"؛ مما يصلح أن يكون قُربةً إلى الله تبارك وتعالى.

ولمّا تخلصت المرأةُ من الأسر عند الكفار، وجاءت إلى ناقة القصواء، وكان أخذها الكفار فيما اخذوه، وهي ناقة النبي ﷺ فوجدتْها هادئةً، كل ما جاءت إلى جمل رغى فتركتْه، حتى جاءت إلى هذه فوجدتْها هيِّنة ليِّنة، فركبت عليها، ثمّ قالت للنبي ﷺ: إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرَها، فقال ﷺ: بئس ما جزيتها! تكونُ سبب نجاتك تكافئينها بالذبح؟! وأيضًا ليست مُلكًا لها فهي ملكٌ للنبي ﷺ. وكما قال الإمام أحمد وغيره: أنه لم يأمرها بكفارة.

وكذلك فيما جاءنا في الحديث: أنّ من نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، قال: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ" نذرُ الصوم صحيحٌ، أما القعودُ في الشمس أو عدمُ الكلام فما يصح منه هذا النذر.

قال: "عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً" كان يسمى أبو إسرائيل، نذر ليقومنَّ في الشمس حتى يصليَ النبيُّ الجمعةَ، وليصومنَّ ذلك اليوم. وهو فهريٌّ من الصحابة، وقيل: أنّه أنصاري، وقيل: عامري.

جاء أيضاً في مسند الإمام أحمد بن حنبل قال: دخل النبي ﷺ المسجدَ وأبو إسرائيل يصلي، قالوا: هو ذا يا رسول الله، لا يقعد ولا يتكلم ولا يستظلُّ، وهو يريد الصوم، قال: ليقعد وليتكلم وليستظل وليصُم. الصوم صحيحٌ، صحيح نذرُه ووجب عليه الوفاءُ به.

قال لمن في الشمس: "مَا بَالُ هَذَا ؟" ما بال هذا؛ يعني: ما حاله؟ وما سبب قيامه هنا؟ "فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ، وَلاَ يَجْلِسَ وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ" لأن السكوت من المباح ليس من الطاعة، فقال: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ"؛ لأنّه لا قُربةَ في مُكْثِه في الشمس "وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ" لأنّه قُربة.

"قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ" فاستدلّ بهذا قول من يقول لا كفارةَ عليه. "وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً"؛ أي: في حكم معصية، وإلاّ عدمُ الكلام وعدم الاستظلالِ ليس بحدِّ ذاته معصيةً.

وقال: "عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي"! وهذا من أكبر المعاصي، كأنّها فهمت فيه أنّه أعزُّ شيء وأشرف شيء، وأنه لها تقرُّبٌ إلى الله تعالى في ذبح ابنِها! "فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ". سُميَ يمين لأن كفارتَه كفارةُ يمين، "فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) [المجادلة:2]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ". فكذلك هذا القول أيضًا عند ابن عباس: يلزم به الكفارة.

وقد وقع ذلك قبل الإسلام لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وذلك أنّه بعد خروج جرهم من مكة، كانوا قد ستروا بئرَ زمزم ولم يُعرف مكانه، وكانوا قد دفنوا كثيرًا من أموال الكعبة وذهبِها وفضَّتِها وجعلوها في بئر زمزم، وغطوها وجعلوها محلاً لتردُّدِهم ولذبحِهم لأصنامهم فوقها، ولم يُعلِموا بها أحدًا، ومرَّت على ذلك سنون بل قرون، فأُرِيَ عبدُ المطلب مكانَ بئرِ زمزم، ورأى في منامه بينما هو نائم في الحِجر، أولَ يوم وثانيَ يوم وثالثَ يوم مَن يأمرُه بحفر بئرِ زمزم، ويعيّن له مكانه، فلما تكررت له الرؤيةُ عَزَم على ذلك، ولم يكن عنده أولادٌ إلاّ واحد، الحارث -أكبرُ أولاده هذا- فقام معه وخرج، فجاءت قريشٌ، قالت: تحفر أين؟ قال: رأيتُ رؤيا، قالوا: إيش من رؤيا؟ هذا مكانُ ذبحِنا لأصنامِنا، وحاولوا وصدُّوه، فصمَّم وحفر، ولم يكن معه إلا ابنه الحارث، فنذر إذا كَمُلَ له عشر أبناء يقومون معه أن يذبح واحد منهم.

وتلاحقَ الأولادُ بعد ذلك حتى كملوا عشرةً، وبلغوا مبلغَ الرجال، يقدرون أن يقوموا معه، أصغرهم عبد الله والدُ النبي ﷺ وكان أحبَّهم إليه، فأراد الوفاءَ بنذره وأن يذبحَ أحدهم، وعمل القرعةَ بينهم، فخرجتْ على عبد الله، فعملها مرةً ثانية فخرجت على عبد الله، وعمل القرعة ثالثًا فخرجت على عبد الله، فأمسك بيد عبد الله وخرج يريد أن يذبحه، فاعترض جماعةٌ من قريش وقالوا: إنْ تفعلْ مثلَ هذا لا يزال أحدُنا يذبح ولدَه واحد بعد الثاني، أمرٌ مستنكر! قال: فما أصنع؟ قالوا: نرجعُ إلى سؤال ما بقيَ من العلم عند أهل الكتاب.

وقصدوا امرأةً لها علمٌ بالكتاب، جاؤوا إليها وأخبروها الخبرَ، فقالت: ضع ابنَك في ناحية، وضعْ عشرةً من الإبل في ناحية، ثمّ اقرَعْ بين ابنك وبين الإبل، فإن خرجت القُرعة على الإبل فقد رضيَ ربُّك، واذبحْها بدلَ ابنك، وإن خرجت على ابنك فزدْ عشرةً فوق العشرة من الإبل، وأعِدْ القرعة، فإن خرجت على ابنك فزدْ عشرة، حتى يرضى ربُّكَ فتخرجَ على الإبل فاذبحْها مكانه.

فرجعوا على ذلك، جاء بعشرة فخرجت على عبدِ الله، جاء بعشرين خرجت على عبد الله، جاء بثلاثين خرجت على عبد الله، جاء بأربعين خرجت على عبد الله، زاد عشرة صارت خمسين خرجت على عبد الله، وقرع خرجت القرعة على عبد الله، ستين خرجت على عبد الله، والناس يخافون وينظرون ما الذي يحصل، وزاد إلى السبعين إلى الثمانين إلى التسعين حتى وصلت إلى المئة، فلما وصلت إلى المئة خرجت على الإبل. فرح الناس، قال: رُدُّوا القرعة، فرَدُّوها خرجت على الإبل، قال: رُدُّوها ثالثاً، رَدُّوها ثالثًا خرجت على الإبل، قال: قد رضيَ ربُّنا. وذبح المئة وأطعمَ الخلق، ونادى من أرادَ أن يأخذَ ويطعمْ من مئة من الإبل. فكان يُسمَّى الذبيح ولده عبد الله، لانّه أراد ذبحَه، كجدُّه إسماعيلُ ابنُ إبراهيمَ أمرَه اللهُ أن يذبحه ثم فداه بكبش، وقدَّرَ الحقُّ أن يكون فداءُ عبدِ الله مقدارَ الديّة التي تكون في شريعة ابنه فيما بعد ذلك، وهي مئة من الإبل.

فقام إلى الحفر فمنعته *** قريشٌ مما رامه نهته

ولم يكن له من الأولاد *** سوى ابنه الحارث ذي العماد

كان قد نذر إن كمل له *** عشرة من الذكور الكَمَلة

ليذبحنّ واحد منهم فما *** عَتَم إلا أتاه الكرماء

و خرجت قرعة عبد اللّه *** فرامَ ذبحهُ لوجه اللّه

ثمّ افتداه و فداه بمائةٍ *** من إبلٍ و ذاك مقدار الدّية

وهكذا لا يجوز لأحد أن ينذرَ أن يذبحَ نفسَه أو أن يذبحَ ولده ولا غير ذلك، ومن فعل مثل ذلك فعليه الكفارةُ عند بعض أهل العلم، وكلامُه لغوٌ عند الآخرين.

"عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ"؛ فإن كان نذر صومًا أو صلاةً أو قراءةَ قرآنٍ أو صدقة ونحوَ ذلك "فَلْيُطِعْهُ"، إن كان ندبًا ومسنونًا تحوَّل بالنذر إلى واجب. "وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ"، وكذلك جاء الحديث في صحيح الإمام البخاري. والرواية الأخرى ويقول الإمام مالك: "مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ. أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ"؛ ينذر أن يمشيَ إلى مثل ذلك مما ليس المشيُ فيه طاعةً لله سبحانه وتعالى، "مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ، إِنْ كَلَّمَ فُلاَناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ طَاعَةٌ، وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ". والله أعلم.

كيف سمَّاها معصيةً هذه وإن كانت مباحة؟

سمَّاها معصيةً لأنّ نذْرَها في مذهب مالك معصيةٌ، فسمّاها معصيةً؛ وإذا عُلّقت بالنّذر حكم المعصية، ولا يُتقرَّب إلى الله إلا بما أَحبَّ وبما شرع على لسان نبيه المصطفى ﷺ.

رزقنا الله متابعتَه، وأكرمَنا بمرافقته، وحشرَنا في زُمرته، وثبَّتنا على مسلكه وسُنَّته، ورزقنا ولاءَه وولاءَ أهلِ بيته وصحابته، وولاء المؤمنين، وأن يقيَنا الأسواءَ، ويصلح لنا السر والنجوى بِسِرِّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

28 مُحرَّم 1443